31.10.05

07NOV, 19:30 - Festa de Aniversário da TREM AZUL Jazz STORE

07NOV, 19:30 - Festa de Aniversário da TREM AZUL Jazz STOREMichaël Attias Trio

Michaël Attias_ saxofone alto

Sean Conly_ contrabaixo

Takeaki Toriyama_ bateria

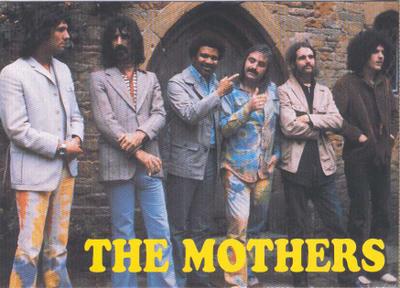

IMI kollektief

Alípio Carvalho Neto_saxofone tenor

Elsa Vandeweyer_vibrafone

Jean-Marc Charmier_trompete, fliscórnio, acordeão

João Hasselberg_contrabaixo

Rui Gonçalves_bateria

+++ Jam Session +++ Comes e Bebes +++ 10% desconto +++ Atribuição dos «Prémios da Pândega»

Miguel Zenón Quartet no Seixal Jazz

Na penúltima noite do Seixal Jazz/2005, actuou o quarteto de Miguel Zenón, saxofonista e compositor de origem porto-riquenha, creditado como antigo membro do SF Jazz Collective, da Liberation Music Orchestra, de Charlie Haden, e da Mingus Big Band, entre outras relevantes colaborações.

Miguel Zenón trouxe ao Seixal um jazz de sabor latino, de tonalidades quentes, cristalino como as águas do Caribe. Música que rompe fronteiras, contaminando o jazz com cores e ritmos daquelas latitudes. Trata-se afinal de outro tipo de fusion, que amplia o receituário já conhecido do jazz latino em versão afro-caribenha, que cruza a música das ruas de Puerto Rico com o mais refinado academismo de Berkeley.

Assim que soaram as primeiras notas do solo de saxofone alto com que Zenón introduziu o primeiro tema, deu para perceber estar-se perante um saxofonista cheio de soul, vibrante e extrovertido a cada nota. Com um som próximo do de Greg Osby ou de Rudresh Mahanthappa, tem em comum com eles a mesma articulação, velocidade e riqueza tímbrica. A estas características acresce a originalidade das composições do saxofonista, enriquecidas pelo swing sem mácula, espantosa musicalidade e polirritmia do quarteto, rodado até não faltar ponta por trabalhar.

Numa leitura apressada ou distraída, a música do Miguel Zenón Quartet pode ter parecido superficial. Porém, por debaixo da primeira e mais brilhante camada de verniz acetinado, à medida em que se foi desenvolvendo, revelou um tesouro poliédrico em toda a sua extensão e profundidade.

Zenón foi superior na execução de baladas, onde se reconheceram traços do Charlie Parker de Lover Man, por exemplo, presentes no domínio absoluto sobre a complexidade rítmica e harmónica. Isto, sem contudo cair na rotina ou no show-off gratuito, riscos que o quarteto soube prudentemente evitar, mesmo que por vezes se acercasse do limite, muito perto do abismo. O cuidado posto nos acabamentos em nada prejudicou a fluidez do corpo colectivo, impulsionado pela melhor secção rítmica que passou pelo Seixal Jazz, com Luis Perdomo (piano), Hans Glawischnig (contrabaixo), e Henry Cole (bateria).

Outro aspecto interessante foi perceber a forma inteligente como os músicos conseguiram tornear obstáculos, por vezes a alta velocidade, pisando o risco sem passar para o lado do etnicamente correcto, afirmando a inscrição da sua música na corrente principal do jazz, temperada pelo bem doseado acento latino.

Por tudo isto, foi gratificante ouvir Miguel Zenón e a sua música de delicada sensibilidade, que mais não visa que servir finalidades de emoção e diversão do público.

Miguel Zénon Quartet - Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, 28.10.2005 - 21h30

30.10.05

IMI Kollektief ao vivo em Cacilhas

Instantâneos do IMI Kollektief, em actuação ontem (29/10) à noite no Cais do Ginjal, em Cacilhas. Alípio Carvalho Neto (saxofone tenor), Elsa Vandeweyer (vibrafone), Jean-Marc Charmier (trompete, fliscórnio, acordeão), João Hasselberg (contrabaixo) e Rui Gonçalves (bateria), tocam uma música extraordinariamente melódica e contrapontual. O grupo tem uma presença especial e dá particular atenção às nuances e pormenores, articulando-se conjuntamente como um verdadeiro e original colectivo.

Alinhamento: Hole in My Sole, Tango, Thierry na Catinga, Truth and Reality, Red Clay, Festa, Ovo e Prof. Boum Boum.

Atenção a este quinteto, em rápida ascensão a caminho do estrelato.

IMI K., a revelação do ano e um dos melhores grupos em actividade.

Jean-Marc Charmier

Elsa Vandeweyer (pintura flamenga do Sec. XVII, autor conhecido)

Alípio Carvalho Neto e Jean-Marc Charmier

João Hasselberg

Rui Gonçalves

Plaza de Toros é um grande disco do James Finn Trio. Não sei o que é me me dá mais vontade de rir, se o texto opinativo original, se a tradução automática do mesmo feita pelo babble fish.

29.10.05

Jazz on 3

A emissão de Jazz on 3 para hoje (esta semana, em webcast no sítio do costume), devota-se inteiramente a três nomes importantes do jazz actual, outras tantas manifestções da riqueza e diversidade do género. Na primeira parte pode ouvir-se uma sessão gravada em estúdio por David Murray, convidado do programa para uma actuação em Londres, por ocasião do seu quinquagésimo aniversário. Com ele, tocam o pianista Julian Joseph, Mark Hodgson, contrabaixo, e Mark Mondesir, bateria. Um bom quarteto, ágil e swingante, co

costume), devota-se inteiramente a três nomes importantes do jazz actual, outras tantas manifestções da riqueza e diversidade do género. Na primeira parte pode ouvir-se uma sessão gravada em estúdio por David Murray, convidado do programa para uma actuação em Londres, por ocasião do seu quinquagésimo aniversário. Com ele, tocam o pianista Julian Joseph, Mark Hodgson, contrabaixo, e Mark Mondesir, bateria. Um bom quarteto, ágil e swingante, co mo Murray sabe dirigir, toca durante cerca de 20 minutos.

mo Murray sabe dirigir, toca durante cerca de 20 minutos.

A emissão de Jazz on 3 para hoje (esta semana, em webcast no sítio do

costume), devota-se inteiramente a três nomes importantes do jazz actual, outras tantas manifestções da riqueza e diversidade do género. Na primeira parte pode ouvir-se uma sessão gravada em estúdio por David Murray, convidado do programa para uma actuação em Londres, por ocasião do seu quinquagésimo aniversário. Com ele, tocam o pianista Julian Joseph, Mark Hodgson, contrabaixo, e Mark Mondesir, bateria. Um bom quarteto, ágil e swingante, co

costume), devota-se inteiramente a três nomes importantes do jazz actual, outras tantas manifestções da riqueza e diversidade do género. Na primeira parte pode ouvir-se uma sessão gravada em estúdio por David Murray, convidado do programa para uma actuação em Londres, por ocasião do seu quinquagésimo aniversário. Com ele, tocam o pianista Julian Joseph, Mark Hodgson, contrabaixo, e Mark Mondesir, bateria. Um bom quarteto, ágil e swingante, co mo Murray sabe dirigir, toca durante cerca de 20 minutos.

mo Murray sabe dirigir, toca durante cerca de 20 minutos.Na segunda parte, passa uma entrevista com Brad Mehldau, em que o pianista, um dos melhores da sua geração, fala sobre o novo trio com o repetente Larry Grenadier (contrabaixo), e Jeff Ballard (bateria), depois daquele que manteve durante os últimos 10 anos, com que já se sentia demasiado "confortável", e sobre uma quantidade de outras coisas que estão em marcha. O pianista pensa vir a experimentar nas áreas do free jazz, mais no modelo Ornette que no de Cecil Taylor, segundo diz. A conversa, interessante, prende a atenção.

A terceira parte deste Jazz on 3 de luxo, compõe-se com a gravação do c oncerto de Peter Brötzmann na última edição do Vision Festival, em Nova Iorque. Brötzmann em duo com o excelente baterista Nasheet Waits, que a maioria referencia ao trabalho com Geri Allen, Andrew Hill, e outros, razão pela qual convém avisar que ao volante está Brötzmann, e quando assim é, o que se pode esperar é poder de fogo e intensidade ao rubro. Neste caso, durante 45 minutos. Parafraseando Jezz Nelson, se tiver em casa restos de papel de parede, daquele mais recalcitrante, e já tentou todo o tipo de lixa, palha de aço, diluente, decapante, etc, experimente ouvir a terceira parte em máximo volume e encostar as colunas do seu aparelho de alta fidelidade à parede. Verá que o papel sai sem oferecer mais resistência. Brötzmann é duma eficácia... Jazz on 3.

oncerto de Peter Brötzmann na última edição do Vision Festival, em Nova Iorque. Brötzmann em duo com o excelente baterista Nasheet Waits, que a maioria referencia ao trabalho com Geri Allen, Andrew Hill, e outros, razão pela qual convém avisar que ao volante está Brötzmann, e quando assim é, o que se pode esperar é poder de fogo e intensidade ao rubro. Neste caso, durante 45 minutos. Parafraseando Jezz Nelson, se tiver em casa restos de papel de parede, daquele mais recalcitrante, e já tentou todo o tipo de lixa, palha de aço, diluente, decapante, etc, experimente ouvir a terceira parte em máximo volume e encostar as colunas do seu aparelho de alta fidelidade à parede. Verá que o papel sai sem oferecer mais resistência. Brötzmann é duma eficácia... Jazz on 3.

oncerto de Peter Brötzmann na última edição do Vision Festival, em Nova Iorque. Brötzmann em duo com o excelente baterista Nasheet Waits, que a maioria referencia ao trabalho com Geri Allen, Andrew Hill, e outros, razão pela qual convém avisar que ao volante está Brötzmann, e quando assim é, o que se pode esperar é poder de fogo e intensidade ao rubro. Neste caso, durante 45 minutos. Parafraseando Jezz Nelson, se tiver em casa restos de papel de parede, daquele mais recalcitrante, e já tentou todo o tipo de lixa, palha de aço, diluente, decapante, etc, experimente ouvir a terceira parte em máximo volume e encostar as colunas do seu aparelho de alta fidelidade à parede. Verá que o papel sai sem oferecer mais resistência. Brötzmann é duma eficácia... Jazz on 3.

oncerto de Peter Brötzmann na última edição do Vision Festival, em Nova Iorque. Brötzmann em duo com o excelente baterista Nasheet Waits, que a maioria referencia ao trabalho com Geri Allen, Andrew Hill, e outros, razão pela qual convém avisar que ao volante está Brötzmann, e quando assim é, o que se pode esperar é poder de fogo e intensidade ao rubro. Neste caso, durante 45 minutos. Parafraseando Jezz Nelson, se tiver em casa restos de papel de parede, daquele mais recalcitrante, e já tentou todo o tipo de lixa, palha de aço, diluente, decapante, etc, experimente ouvir a terceira parte em máximo volume e encostar as colunas do seu aparelho de alta fidelidade à parede. Verá que o papel sai sem oferecer mais resistência. Brötzmann é duma eficácia... Jazz on 3.

O Ricardo Tavares (e não o Freitas, que nesta matéria está inocente) mandou-me esta curiosa versão alternativa de uma putativa (nada de começar já a fazer trocadilhos abusivos e disparatados) capa para o disco da boa Krall, que, entre outros afazeres, também canta.

Agradeço a oferta, que sugere o efeito indutor de sono associado a uma conhecida marca de medicamentos muito em voga entre a juventude nos anos 80 (passe a publicidade). Porém, o problema, a haver algum, pode ter a ver com cama, mas não é de sono. Com o devido respeito, que é muito, direi que, apesar de tudo, prefiro a capa “oficial”, a das Christmas Songs, mais verdadeira e, aliás, muito conseguida, como deve ter ocorrido aos criativos da Verve, que não dão ponta, digo, ponto sem nó, e passo a demonstrar: enquanto a música natalícia enche de calor os corações dos inocentes petizes e de suas avózinhas, e as senhoras discutem a cor e o formato dos cortinados, outros membros da família poderão deixar seguir a imaginação ao sabor da sugestão visual concedida pela Krall. Neste último capítulo podia ter sido mais generosa, é verdade, mas o que releva é que este é o disco que verdadeiramente encarna o espírito do Natal - ideal para toda a família. E, melhor ainda, mesmo que ninguém acredite nisto, como há quem não acredite no Pai Natal, não faltará quem venha escrever tratar-se de um disco de Jazz.

David Binney no Seixal Jazz

Na sua actuação no Seixal Jazz 2005 (1º set), David Binney optou por apresentar as composições sob a forma de suite em cinco ou seis partes, na provável tentativa de criar um concept cujo propósito, a ter existido, não resultou em mais que no mero encadeado de temas, evitando pausas entre cada enunciado. Em palco, o sexteto soou a maior parte do tempo como seis peças deslaçadas, um patchwork incaracterístico e pouco vistoso, pesem a favor as interessantes variações rítmicas, aqui e ali desvalorizadas por alguma falta de sentido dinâmico e deficiente gestão da intensidade, os músicos demasiadamente presos ao formalismo e sem vontade de correr riscos. Nas partes improvisadas, tiveram dificuldade em resolver os problemas criados pela dispersão aleatória em sentidos diferentes, o que, a ouvidos menos familiarizados com o género, poderia confundir-se com genuina improvisação livre. Mas não, do que se tratava realmente era de falta de direcção geral, de alguém que tomasse conta das operações, situação (mal) consentida por Binney, e à qual só conseguia pôr cobro quando retomava o tema, prosseguindo até ao remate e final feliz, com muitas palmas.

Binney mostrou bom trabalho ao nível dos uníssonos, arranjos e intensidade no saxofone (mais Binney, com o seu farto vocabulário, concisão e articulação espantosas, que Mark Turner, saxofonista tenor em noite de frouxidão, assumido especialista do anti-climax) e baladas contemplativas com vista para belas paisagens, tudo muito bonito, como postais ilustrados onde nada aconteceu de especialmente empolgante ou sequer interessante.

As coisas não chegaram a melhorar (bem pelo contrário) nas fases em que o sexteto pendeu para o “épico”, exibindo uma balofa tentativa de estilo grandiloquente, ideal para servir de genérico a um filme de aventuras que, já agora, também trate de bons sentimentos. Deslocado esteve o guitarrista Adam Rogers. O seu estilo pastoso e entaramelado diminuiu em vez de acrescentar ao colectivo, com solos longos e inibidores da continuidade narrativa, que por esta altura sofria há quase numa hora. Muita parra e pouca uva, este senhor Rogers. Dan Weiss e Scott Colley por mais de uma vez tiveram problemas de comunicação, muito agarrados à bola e a resvalar para a mostra de serviço individual, com prejuízo para o resultado colectivo.

Esta sucessão de pontos fracos acabou por macular a fluidez e a movimentação no grande plano, ressalvado os bons momentos, que os houve, nos detalhes dos arranjos. Saliente-se o investimento realizado nos uníssonos, de que resultou um trabalho limpo em termos de panorâmica, enquadramento comum a boa parte da actividade de David Binney ao longo dos últimos anos, mais apreciável e apetecível nos tempos rápidos, que no doce baladear, que roça o aborrecimento.

Falta falar de Craig Taborn. Que mal se ouviu, ora apagado, ora remetido à função de terceira ou quarta voz nos uníssonos com os sopros. Excepção feita à parte final, quando o set passou momentaneamente a trio de piano, e Taborn, Colley e Weiss arrancaram fulgurantes para os melhores cinco minutos de todo o concerto, sacudindo a poeira que se tinha vindo a acumular desde início. Taborn, salvou a honra do convento.

Do que já vi e ouvi de David Binney, comparando com este sexteto (1º set), penso que o quarteto é porventura o formato ideal para o músico conseguir explanar as suas ideias musicais e deixar brotar a energia e a eloquência do saxofonista. Assim não aconteceu no Seixal, o que resultou num concerto desequilibrado. Parece que quem ficou para o segundo set teve mais sorte.

Do que já vi e ouvi de David Binney, comparando com este sexteto (1º set), penso que o quarteto é porventura o formato ideal para o músico conseguir explanar as suas ideias musicais e deixar brotar a energia e a eloquência do saxofonista. Assim não aconteceu no Seixal, o que resultou num concerto desequilibrado. Parece que quem ficou para o segundo set teve mais sorte.

David Binney Sextet - Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, 27.10.2005 - 21h30

------------------------------------------------------------------

Bom, bom, foi o concerto de Miguel Zénon e seu quarteto, na noite de ontem, 28.10. Já tardava que o Seixal Jazz mostra sse alguma coisa que se ouvisse com gosto e entusiasmo.

sse alguma coisa que se ouvisse com gosto e entusiasmo.

Bom, bom, foi o concerto de Miguel Zénon e seu quarteto, na noite de ontem, 28.10. Já tardava que o Seixal Jazz mostra

sse alguma coisa que se ouvisse com gosto e entusiasmo.

sse alguma coisa que se ouvisse com gosto e entusiasmo.Mas essa fica para depois, que hoje é dia de descanso do pessoal e logo à noite, às 22 horas, há um concerto do IMI Kollektief, no Cais do Ginjal, 53-54, em Cacilhas. Depois do que se ouviu na Jazz Store da Trem Azul, há duas semanas atrás, o novo e estaladiço grupo de Alípio Carvalho Neto (na foto, saxofone tenor), Elsa Vandeweyer (vibrafone), Jean-Marc Charmier (trompete, fliscórnio, acordeão), João Hasselberg (contrabaixo) e Rui Gonçalves (bateria), vai fazer subir a maré... A entrada é livre e a saída promete ser a sorrir. A imicização é garantida.

27.10.05

Preparemo-nos para o embate. Estamos quase no Natal e a Verve reserva-nos o que antecipo virá a ser uma das maiores secas natalícias de que haverá memória: nem mais nem menos que Diana Krall a cantar canções de Natal... Gente de bom gosto, incautos bem intencionados, fugi de centros comerciais, elevadores, átrios de hotel e edifícios congéneres, porque, a partir de 1 de Novembro p.f., vai começar o massacre auditivo. Para já, tomemos contacto com a capa do disco. Topem a pose ordinária. Uma senhora não se senta (?) assim na cadeira (menos ainda daquele tipo e com a simbologia que lhe está associada), nem se enrola nos cortinados, de pernas abertas, numa interpretação pessoalíssima do que é o espírito natalício. Realmente, só nos faltava esta ave rara canora para piorar a situação. Krall, andas a pedi-las, andas...

26.10.05

As composições cosmo-espaciais de Sun Ra de volta à terra, na Knitting factory, em Nova Iorque! Em 1995, o contrabaixista Reuben Radding formou um grupo com Tim Otto, saxofone tenor; Anthony Coleman, órgão; Briggan Krauss, saxofone alto; e Ed Ware, bateria – a fina flor da Downtown de NYC – que tomou a forma de uma cover band chamada Myth-Science, para interpretar no bar da Knitting Factory, na Leonard St., um conjunto de temas de sua cosmo-majestade, Sun Ra. Desses, foram escolhidos 7 para integrar o disco a que deram o título de Love in Outer Space (Knitting Factory, 1995). O resultado é magnífico: groove raiano, impregnado de blues e swing até à medula, em 70 minutos de felicidade completa e ininterrupta.

Reuben Radding pergunta-se na notas porque será que as composições de Sun Ra não são tão tocadas como as de Monk, Ellington ou Mingus. Pergunta muito pertinente, para a qual também não encontro explicação racional. Tal como as daqueles grandes mestres, também as composições de Sun Ra são imediatamente identificáveis e inesquecíveis, não deixando margem para dúvidas. Mesmo quando se trata de improvisações livres, sem qualquer vestígio de escrita antecipada, a marca de Ra é de tal forma indelével e inconfundível que, anos passados, a experiência permanece na memória do sujeito, como um ra-io que trespassa o cérebro. Se por ventura tal não aconteceu com alguém, é porque provavelmente o sujeito em causa não teria cérebro onde pudessem ser impressas as imagens musicais e visuais sugeridas por esta música maravilhosa. Jamais um ra-problema.

Quem não assobia de vez em quando Discipline (Children Of The Sun), ou Love In Outer Space, ou ainda esse monumental hit do soul-jazz-funk, que é Space Fling? Há mistérios destes por explicar, ou não fora Sun Ra ele próprio um personagem de mistério...

Década a década, foi este sumariamente o percurso daquele que também se chamou Herman Blount: no início dos anos 50, em Chicago, quando formou a Arkestra, tocava bop futurista, onde já se descortinavam elementos de experimentação, o uso dos primeiros teclados eléctricos e improvisação fora dos acordes dos temas. Na década seguinte, estabelecido em Nova Iorque, Ra foi largando o bop, privilegiando outros estilos de composição, harmonicamente mais abertos e ritmicamente luxuriantes. Na década de 70, a residir em Filadélfia, aprofunda a estética da improvisação livre misturada com electrónica e com o swing que recuperara dos anos 50, modificado com tonalidades espaciais, uma big band de ficção científica. Até 1993, altura em que Ra partiu para Saturno, a Arkestra foi sucessivamente assumindo diferentes geometrias, enriquecida com a entrada e saída de músicos. Permaneceram fixos durante várias décadas, os principais pilares do universo musical de Sun Ra: John Gilmore, Pat Patrick e Marshall Allen, este último ainda vivo e actual líder da Arkestra, protagonista de uma das maiores aventuras musicais do Séc. XX.

Myth-Science - Love in Outer Space (KF, 1995)

Charles Gayle, ao longo da carreira, tomou várias direcções, intimamente ligadas ao instrumento que em cada fase trabalhou mais em profundidade. Seguiu de início pela avenida do saxofone tenor, tocando durante vinte anos nas ruas de Nova Iorque. Mais tarde, retomando o seu instrumento do tempo da escola, tocou piano em vários contextos, tendo chegado a gravar um disco de piano solo para a Knitting Factory, em 2001 (Jazz Solo Piano). Seguiu-se a fase mais intensa com saxofone tenor e, recentemente, o investimento assumido no saxofone alto, de que se aguardam novas para breve.

É público, mas não muito conhecido, que Charles Gayle tocou piano em trios de blues na sua Buffalo natal, antes de descobrir a queda para os sopros, a par da subsequente queda social, que o fez viver nas ruas anos a fio e ter de pôr a carreira de pianista entre parêntesis. Só em 1994 Gayle teve ensejo de fazer o gosto ao dedo, quando a Victo o convidou para gravar um disco a solo no Silent Sound Studio, em Montreal, Canadá. Unto I Am, o primeiro solo de Charles Gayle, reúne cinco composições espontâneas, tocadas em piano, saxofone tenor, clarinete baixo, bateria e voz. Excelente Gayle.

25.10.05

O jazz actual tem vindo a sugerir combinações instrumentais as mais diversas, algumas raras ou pouco usuais. É o caso do trio Nils Wogram’s Nostalgia. Com o jovem trombonista alemão (1972), tocam Florian Ross, em órgão Hammond B3, e Dejan Terzic, bateria – o mesmo trio que gravou o disco Daddy’s Bones. O concerto, que inclui um programa variado, desde a interessante revisão do clássico A Flower is a Lonesome Thing, de Billy Strayhorn, com que abre a sessão, até originais dos três membros do grupo, foi gravado em Setembro passado no Science Centre NEMO, em Amesterdão, Holanda, e é emitido em webcast no programa 4fm: de laatste jazz, da rádio holandesa VPRO. Ouvi, gostei e recomendo. Wogram é um bom trombonista, como se poderá comprovar, e está muito bem acompanhado.

Muito interessante, o blog de Rui Azul, Registos Autónomos, onde o saxofonista e desenhador deixa as suas reflexões, trabalhos gráficos, ilustrações, pranchas de BD, informações e temas em formato mp3, que podem ser ouvidos e descarregados.

Conversa inacabada com Frode Gjerstad

Em 2003, antecipando a vinda de Frode Gjerstad a Portugal, para tocar no Jazz ao Centro - Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra, Hernâni Faustino conversou com o saxofonista/clarinetista norueguês. A certa altura a conversa foi interrompida. Frode Gjerstad preparava-se para entrar em digressão.

Hernâni Faustino - Como é que surgiu o teu interesse pelo jazz e a opção pelo saxofone?

Hernâni Faustino - Como é que surgiu o teu interesse pelo jazz e a opção pelo saxofone?

Frode Gjerstad - Por volta dos meus 10 anos de idade, o meu pai comprou um gira‑discos para mim e para a minha irmã. Naquela altura havia imensos discos de 78 rotações com tangos, polkas e EPs da história do Benny Goodman, tirados do filme sobre a banda de Goodman. Essa música era completamente nova para mim, eu era uma criança e não percebia praticamente nada de música, mas estas novas sonoridades produziram em mim enorme fascínio. Primeiro porque era uma música alegre e cheia de energia e isso era algo que eu nunca tinha ouvido; depois existia nela uma sensação de liberdade...eram músicos excepcionais e com um dom especial que lhes permitia tocarem juntos de forma espontânea.

Por esta altura comecei a tocar corneta numa marching band da minha escola, eu gostava muito e tentava tocar como o Harry James, que era o trompetista que eu ouvia nos EPs do Goodman. Um dia, durante um ensaio, o director ausentou-se durante uns minutos e eu sugeri que devíamos fazer uma jam, os meus colegas perguntaram o que isso era e como se fazia, eu respondi "tocamos todos juntos...."; é claro que o resultado não foi grande coisa, o que me deixou algo desapontado... nunca me tinha ocorrido que era necessário aprender algumas regras.

Mais tarde descobri que existia um programa de rádio que todas as quartas-feiras passava jazz. Foi lá que pela primeira vez ouvi, Don Byas, Lester Young, Coleman Hawkins, Louis Armstrong, etc, bem como Eric Dolphy, que tocava flauta como um pássaro. Todos estes músicos possuíam a energia e a alegria que tinha escutado pela primeira vez na banda de Goodman, e tinha a certeza absoluta de que eles sabiam algo que eu desconhecia.

Mais tarde descobri que existia um programa de rádio que todas as quartas-feiras passava jazz. Foi lá que pela primeira vez ouvi, Don Byas, Lester Young, Coleman Hawkins, Louis Armstrong, etc, bem como Eric Dolphy, que tocava flauta como um pássaro. Todos estes músicos possuíam a energia e a alegria que tinha escutado pela primeira vez na banda de Goodman, e tinha a certeza absoluta de que eles sabiam algo que eu desconhecia.

Toquei corneta até aos meus 15 anos, fase em que ouvi os Beatles. Por esta altura, uns amigos convidaram-me para tocar numa banda de rock. Eu seria o guitarrista! A minha abordagem era improvisar, mas deparei com um problema: o outro guitarrista fazia os acordes e eu senti que não existia a ligação entre os acordes e os meus solos. Demorou algum tempo até descobrir a forma de interligação musical entre as duas guitarras, embora naquela época sentisse que não era o caminho. O mais importante era tocar através do coração e dos sentimentos.

Durante uma tarde assisti na TV a um concerto do trio de Ornette Coleman no Golden Circle. Ornette tocou violino como um louco e deixou-me cheio de interrogações. Na altura, eu desconhecia-o totalmente. Mais tarde descobri a sua importância para a música, a sua convicção e intensidade eram fantásticas, era algo novo que produziu em mim uma enorme influência. Música integralmente baseada em emoções.

Ouvi também o quarteto de Gerry Mulligan com Art Farmer, o que me deixou completamente KO!

Durante uma tarde assisti na TV a um concerto do trio de Ornette Coleman no Golden Circle. Ornette tocou violino como um louco e deixou-me cheio de interrogações. Na altura, eu desconhecia-o totalmente. Mais tarde descobri a sua importância para a música, a sua convicção e intensidade eram fantásticas, era algo novo que produziu em mim uma enorme influência. Música integralmente baseada em emoções.

Ouvi também o quarteto de Gerry Mulligan com Art Farmer, o que me deixou completamente KO!

O saxofone tornou-se uma prioridade, mas os meus pais não me deixaram comprar um, porque eu não sabia tocar.

Decidi deixar a banda de rock onde estive durante dois anos, e comecei a estudar jazz. Peguei na corneta e desatei a praticar com os LPs de Miles, Cannonball, Coltrane, Monk, Dizzy, Ellington, Latteef.

Aos 21 anos comecei a tocar com uma banda de blues. A secção de metais era constituída por um trompete e um saxofone. Um dia o saxofonista desistiu e os outro s membros da banda convidaram-me a sair, a não ser que quisesse tocar saxofone, o que aceitei de imediato.

s membros da banda convidaram-me a sair, a não ser que quisesse tocar saxofone, o que aceitei de imediato.

s membros da banda convidaram-me a sair, a não ser que quisesse tocar saxofone, o que aceitei de imediato.

s membros da banda convidaram-me a sair, a não ser que quisesse tocar saxofone, o que aceitei de imediato.HF – Como é que conheceste John Stevens?

FG – Conheci o John em 1978, durante um concerto em Londres. Conversámos um pouco e ele deu-me o seu número de telefone. Tinha lido várias entrevistas suas e senti alguma cumplicidade com as concepções musicais dele. No final de 1981, tinha uma sessão com o meu amigo e pianista Eivin One Pedersen, mas por alguma razão faltava-nos uma baterista. Foi então que me lembrei: porque não tentar tocar com um baterista autêntico? O primeiro nome que me veio à cabeça foi o de John Stevens. Telefonei-lhe e ele veio. Ensaiámos e tocámos, e eu senti-me tão livre e recebi tanta energia em tocar com o John, que tive alguma dificuldade em assentar no final do concerto. O John ficou em minha casa, falámos, bebemos durante toda a noite, ele tinha um sentido de humor ao qual eu não estava habituado, tinha sempre respostas engraçadas. Durante a conversa sugeriu-me o nome de Johnny Dyani, o seu contrabaixista favorito, para a formação de um quarteto. Fizemos a primeira digressão com o grupo Detail, já com o Jonnhy. Em Março de 1982, tocámos no Molde Festival, e no final do ano o pianista desistiu. Isto aconteceu no fim da digressão, na véspera da nossa primeira gravação.

Quando fomos para estúdio senti-me mais livre, a ausência do piano tornou-se um alívio para mim. O primeiro disco que gravamos foi Backwards and Forwards, para a label Impetus. A DownBeat deu-lhe 4 estrelas, o que foi bom para uma estreia discográfica. Mais tarde editámos, também na Impetus, o último concerto do trio com o Johnny Dyani, gravado em Oslo com o nome Ness. Alguns meses antes da morte de Dyani, em 1986, fizemos uma digressão em Inglaterra com o trompetista Bobby Bradford. Durante este período o trio contou com a colaboração de músicos importantes: Paul Rutheford, Barry Guy, Dudu Pukwana, Evan Parker, Harry Beckett, etc. Desta forma, e através do John, consegui conhecer músicos incríveis e absorver muito da sua capacidade como músico. Ficámos grandes amigos.

Quando fomos para estúdio senti-me mais livre, a ausência do piano tornou-se um alívio para mim. O primeiro disco que gravamos foi Backwards and Forwards, para a label Impetus. A DownBeat deu-lhe 4 estrelas, o que foi bom para uma estreia discográfica. Mais tarde editámos, também na Impetus, o último concerto do trio com o Johnny Dyani, gravado em Oslo com o nome Ness. Alguns meses antes da morte de Dyani, em 1986, fizemos uma digressão em Inglaterra com o trompetista Bobby Bradford. Durante este período o trio contou com a colaboração de músicos importantes: Paul Rutheford, Barry Guy, Dudu Pukwana, Evan Parker, Harry Beckett, etc. Desta forma, e através do John, consegui conhecer músicos incríveis e absorver muito da sua capacidade como músico. Ficámos grandes amigos.

HF – Achas que o John Stevens foi importante para o teu desenvolvimento como músico criativo?

FG – Acho que o John plantou em mim uma semente que continua a crescer. Ele era um homem generoso e não tinha problemas em transmitir todos os seus conceitos. Muitos músicos guardam segredos para eles próprios; o John partilhava, não era nada académico, possuía uma forma muito humana de ver a música. A maior parte da minha música é baseada na colaboração que tive com o John, embora nos dias de hoje isso já não seja assim tão óbvio. Mas eu continuo a sentir a sua presença – foram 13 anos de colaboração que perdurarão para sempre na minha memória. Por outro lado, John apresentou-me a muitos músicos ingleses, com os quais tive o privilégio de tocar.

HF – Qual é a tua opinião sobre os improvisadores britânicos?

FG – Tive a oportunidade de contactar com eles através do John, mas penso que a minha forma de tocar foi pouco influenciada pela cena britânica. A abordagem do John no Detail era muito diferente do que ele fazia com o Spontaneous Music Ensemble, qualquer coisa entre o jazz e o free. Este é um dos problemas da actualidade, porque a minha música é demasiado jazz para as pessoas que estão mais relacionadas com a música improvisada, e demasiado improvisada para as pessoas que estão mais ligadas ao jazz.

HF – Os teus trios tocam uma música com forte ligação às raízes afro-americanas. Sentes-te mais confortável a tocar nessa área?

FG- Sinto-me bem com isso. Eu gosto do jazz como ele é. Nunca poderei tocar o verdadeiro jazz da form a que os músicos de jazz o fazem, mas adoro incluir alguns elementos do jazz na minha música. A tradição é muito rica e cheia de oportunidades. Quando toco com músicos americanos, sinto claramente que sou europeu. Eles possuem uma formação diferente, o que lhes permite tocar de outra forma. No entanto, estas ligações dão frutos, que nascem das nossas diferenças.

a que os músicos de jazz o fazem, mas adoro incluir alguns elementos do jazz na minha música. A tradição é muito rica e cheia de oportunidades. Quando toco com músicos americanos, sinto claramente que sou europeu. Eles possuem uma formação diferente, o que lhes permite tocar de outra forma. No entanto, estas ligações dão frutos, que nascem das nossas diferenças.

a que os músicos de jazz o fazem, mas adoro incluir alguns elementos do jazz na minha música. A tradição é muito rica e cheia de oportunidades. Quando toco com músicos americanos, sinto claramente que sou europeu. Eles possuem uma formação diferente, o que lhes permite tocar de outra forma. No entanto, estas ligações dão frutos, que nascem das nossas diferenças.

a que os músicos de jazz o fazem, mas adoro incluir alguns elementos do jazz na minha música. A tradição é muito rica e cheia de oportunidades. Quando toco com músicos americanos, sinto claramente que sou europeu. Eles possuem uma formação diferente, o que lhes permite tocar de outra forma. No entanto, estas ligações dão frutos, que nascem das nossas diferenças.HF – Durante anos tocaste em trios. É este o teu formato de eleição?

FG – Para ter um trio a funcionar tenho que me sentir muito forte e positivo, porque é necessário muita energia para que o todo funcione bem. Detail foi o meu primeiro trio, com o qual tive momentos fantásticos. De uma forma geral, os trios têm sido tentativas de recriar toda a criatividade que existia com o Detail, mas com personalidades diferentes e características muito fortes. Tive muito prazer em tocar com todos eles. Actualmente, toco e ensaio bastante com o baterista Paal Nilsen-Love e com o contrabaixista Storsund. Às vezes, Peter Brötzmann junta-se a nós, o que nos enche de contentamento. Gostaria de ter outros músicos a tocar com o trio, mas não vou forçar nada, gosto que as coisas aconteçam naturalmente. Ter outra personalidade é bom para revitalizar o trio.

HF – Em 1984 gravaste um dueto com o John Stevens. Pensas em voltar a gravar um dueto com outro baterista?

FG – Em tempos gravei um dueto com o baterista norueguês Terje Isungset, que tem um som muito especial, e outro com o percussionista Steve Hubback, ambos editados pela FMR Records. Recentemente gravei um dueto com o Nilssen-Love.

24.10.05

GRANULAR 7.9 QUINTAS (CENTRO CULTURAL DE BELÉM - BAR TERRAÇO)

Rui Costa < > André Gonçalves < > João Hora

Rui Costa < > André Gonçalves < > João Hora

27 de Outubro, 19:00

«Três computadores portáteis numa música - improvisada - baseada em drones (continuuns sonoros) que tem em conta as tradições minimalista, do ambientalismo e da electroacústica erudita, mas que ultrapassa essas tendências organizadas da música do século XX, em busca de um novo paradigma ou até da constatação de que a criação musical presente só pode ser órfã de quaisquer padrões definitivos. Os field recordings constituem a base das operações deste trio para o qual o laptop é não só instrumento como laboratório de investigação, utensílio pessoal mas também de socialização, vocacionado para situações colectivas - um instrumento folk por excelência, como disse a compositora Laura Spiegel. O segredo estará em não se saber quem faz o quê, num domínio da música de hoje em que o ego não intervém, tal como John Cage sonhava, e a autoria é secundária». REP

«Três computadores portáteis numa música - improvisada - baseada em drones (continuuns sonoros) que tem em conta as tradições minimalista, do ambientalismo e da electroacústica erudita, mas que ultrapassa essas tendências organizadas da música do século XX, em busca de um novo paradigma ou até da constatação de que a criação musical presente só pode ser órfã de quaisquer padrões definitivos. Os field recordings constituem a base das operações deste trio para o qual o laptop é não só instrumento como laboratório de investigação, utensílio pessoal mas também de socialização, vocacionado para situações colectivas - um instrumento folk por excelência, como disse a compositora Laura Spiegel. O segredo estará em não se saber quem faz o quê, num domínio da música de hoje em que o ego não intervém, tal como John Cage sonhava, e a autoria é secundária». REP

O CAMP (Creative Arts and Music Project), festival internacional de música electrónica e artes visuais, realizou uma edição em Montemor-o-Novo, Portugal, este ano, entre 31 de Julho e 6 de Agosto passado. Este Outubro, terá lugar outra edição em Estugarda, Alemanha. O CAMP reúne artistas das áreas do video, instalação, projecção e multimédia, que interagem ao vivo com criadores dediferentes áreas da música electrónica e improvisada. Durante uma semana os artistas organizam-se em pequenos grupos, tocam, exibem as suas obras e debatem ideias entre si e com o público. De Portugal, seguem para Estugarda Vitor Joaquim e António Jorge Gonçalves.

CAMP ((05))

creative arts and music project

international festival for visual music and klangkunst 28.october - 29.october 2005 wagenhalle, stuttgart-nord

creative arts and music project

international festival for visual music and klangkunst 28.october - 29.october 2005 wagenhalle, stuttgart-nord

Toma!

É deveras interessante o debate sobre jazz em Portugal. Quando se diverge do status quo opinativo ciosamente guardado por meia-dúzia de prima-donas do tempo da outra senhora, aqui-del-rei, anda aí um gajo qualquer, cujas "credenciais" não conhecemos, que se compraz em atacar despudoradamente o nosso rico jazzinho de trazer por casa. Isto, quando não me carregam o mail com anónimas tentativas de insulto ou vãs pauladas digitais, que tenho muito gosto em receber, devo dizê-lo, embora preferisse discutir ideias. Mas isso deve ser pedir muito à rapaziada nova do antigamente é que era bom, com muita escolinha de jazz no pêlo. Melhor só quando o de antigamente é feito hoje, não é verdade?

É deveras interessante o debate sobre jazz em Portugal. Quando se diverge do status quo opinativo ciosamente guardado por meia-dúzia de prima-donas do tempo da outra senhora, aqui-del-rei, anda aí um gajo qualquer, cujas "credenciais" não conhecemos, que se compraz em atacar despudoradamente o nosso rico jazzinho de trazer por casa. Isto, quando não me carregam o mail com anónimas tentativas de insulto ou vãs pauladas digitais, que tenho muito gosto em receber, devo dizê-lo, embora preferisse discutir ideias. Mas isso deve ser pedir muito à rapaziada nova do antigamente é que era bom, com muita escolinha de jazz no pêlo. Melhor só quando o de antigamente é feito hoje, não é verdade?

A mais recente incursão da turba reaccionária chegou a propósito do que aqui escrevi sobre o concerto de Kurt Rosenwinkel. Querem ver que é forçoso curvar-se a gente em unanimismo respeitoso perante o estulto virtuosismo do moço, e louvar a sua música superiormente azeitada?! É isso mesmo, caro Luiz Pacheco!

Em 1998, o Quartet Noir – Urs Leimgruber (saxofones tenor e soprano), Marilyn Crispell (piano, percussão), Joëlle Léandre (contrabaixo) e Fritz Hauser (bateria) – deu um concerto no festival de Victoriaville, no Canadá. Editado pela Victo no ano seguinte, o disco ficou para a história como um dos grandes registos da década de 90.

Em 1998, o Quartet Noir – Urs Leimgruber (saxofones tenor e soprano), Marilyn Crispell (piano, percussão), Joëlle Léandre (contrabaixo) e Fritz Hauser (bateria) – deu um concerto no festival de Victoriaville, no Canadá. Editado pela Victo no ano seguinte, o disco ficou para a história como um dos grandes registos da década de 90.Cinco anos mais tarde, o quarteto teve nova aparição ao vivo em Lugano, Suiça, em concerto gravado pela Rádio Suiça.

Diz quem ouviu que o Quartet Noir, como se esperava, cumpriu a primeira regra da música improvisada, qual seja a de não repetir o trabalho anteriormente realizado, empenhado no processo de procura da ascese através da pesquisa sonora abstracta. Quatro mestres postos ao serviço da criação musical instantânea.

«Quartet Noir span a significant body of experience – individually, first of all, and then in various ensemble groupings. Urs Leimgruber and Fritz Hauser share an extended history, as a duo, and bassist makes three – Joëlle Léandre is a longstanding partner. Marilyn Crispell has worked with Leimgruber and Hauser at least since 1994. Nor is this their initial convergence as quartet: see their previous eponymous Victo release from 1999. How do these experiences combine into a single groupthink? Given what we may know about them in other contexts, risks are inevitable – remember, this is improvisation, before and after – and indeterminacy reigns. But in this case, experience provides continuity, and collaboration proves the process of tacit agreement.

All music seems to flow, of course, in the ear/mind of the listener, and this is one reason why Quartet Noir’s long-form improvisations create an ambience filled with details that are new and unfamiliar, and yet may be experienced as whole, cohesive, and satisfying – unpredictable, but not unknown. It is possible to be comfortable within the environment they create, which has been influenced by past experiences (theirs, in what they have done; ours, by what we have heard) and collaborative efforts in the here-and-now, and which takes a form dependent as much upon our sense of receptive engagement as their actively creative interaction. The joy is in the ear of the beholder, then and now». - Art Lange, Chicago, July 2005

«Quartet Noir span a significant body of experience – individually, first of all, and then in various ensemble groupings. Urs Leimgruber and Fritz Hauser share an extended history, as a duo, and bassist makes three – Joëlle Léandre is a longstanding partner. Marilyn Crispell has worked with Leimgruber and Hauser at least since 1994. Nor is this their initial convergence as quartet: see their previous eponymous Victo release from 1999. How do these experiences combine into a single groupthink? Given what we may know about them in other contexts, risks are inevitable – remember, this is improvisation, before and after – and indeterminacy reigns. But in this case, experience provides continuity, and collaboration proves the process of tacit agreement.

All music seems to flow, of course, in the ear/mind of the listener, and this is one reason why Quartet Noir’s long-form improvisations create an ambience filled with details that are new and unfamiliar, and yet may be experienced as whole, cohesive, and satisfying – unpredictable, but not unknown. It is possible to be comfortable within the environment they create, which has been influenced by past experiences (theirs, in what they have done; ours, by what we have heard) and collaborative efforts in the here-and-now, and which takes a form dependent as much upon our sense of receptive engagement as their actively creative interaction. The joy is in the ear of the beholder, then and now». - Art Lange, Chicago, July 2005

23.10.05

Kurt Rosenwinkel Quintet no Seixal Jazz

Não há nada de distintivo na música que Kurt Rosenwinkel e o seu quinteto tocaram este sábado, 22 de Outubro, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. As composições, as tais que lhe têm vindo a granjear aura de “autor”, são episódios de vulgaridade, ao estilo melódico de um Pat Metheny de 5ª (vá lá, 3ª) categoria. O timbre é o mesmo de legiões de colegas seus, com a especificidade de que Rosenwinkel joga quase permanentenmente ao centro do espectro sonoro.

Não há nada de distintivo na música que Kurt Rosenwinkel e o seu quinteto tocaram este sábado, 22 de Outubro, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. As composições, as tais que lhe têm vindo a granjear aura de “autor”, são episódios de vulgaridade, ao estilo melódico de um Pat Metheny de 5ª (vá lá, 3ª) categoria. O timbre é o mesmo de legiões de colegas seus, com a especificidade de que Rosenwinkel joga quase permanentenmente ao centro do espectro sonoro.

Não há nada de distintivo na música que Kurt Rosenwinkel e o seu quinteto tocaram este sábado, 22 de Outubro, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. As composições, as tais que lhe têm vindo a granjear aura de “autor”, são episódios de vulgaridade, ao estilo melódico de um Pat Metheny de 5ª (vá lá, 3ª) categoria. O timbre é o mesmo de legiões de colegas seus, com a especificidade de que Rosenwinkel joga quase permanentenmente ao centro do espectro sonoro.

Não há nada de distintivo na música que Kurt Rosenwinkel e o seu quinteto tocaram este sábado, 22 de Outubro, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. As composições, as tais que lhe têm vindo a granjear aura de “autor”, são episódios de vulgaridade, ao estilo melódico de um Pat Metheny de 5ª (vá lá, 3ª) categoria. O timbre é o mesmo de legiões de colegas seus, com a especificidade de que Rosenwinkel joga quase permanentenmente ao centro do espectro sonoro.Por outro lado, em nada ajudou o arraial de exercícios de escalas, recorrentes subidas e descidas em socalcos pelo braço da guitarra. Infeliz foi o uso de pedal de reverb, em particular nos solos introdutórios, e o pífio acto de cantar por sobre o solo ou o desenho da melodia, habitualmente captado por um microfone estrategicamente escondido na vestimenta.

Não quero com isto beliscar a inquestionável capacidade técnica do músico, apreciável na boa sustentação da mão esquerda e na fluidez ritmica da mão direita. Na verdade, a boa educação e uma adequada formação escolar nunca fizeram mal a ninguém. Facto é que a "técnica" há muito (desde sempre) que deixou de ser assunto relevante por si só, posto que continua (?) a ser um meio para atingir finalidades diversas. No capítulo da emoção e da capacidade de transportar o ouvinte para outra galáxia, o falhanço foi rotundo, mas quem me manda esperar outra coisa?! Nem Serenity, de Joe Henderson, na qual coloquei todas as minhas fichas, salvou a situação, fazendo apenas aumentar a saudade do grande saxofonista tenor.

Também na música a natureza tem horror ao vazio, e neste capítulo o espaço da frescura emocional e da desejável comunicação vibrante com o público foi substituido por um produto post-fusion pré-cozinhado, homogeneizado e pasteurizado, com corantes e conservantes, servido com abundantes artifícios técnicos pour épater le bourgeois. Escândalo?! Q ual quê, de tão frequente, tornou-se vulgar nos dias de hoje.

ual quê, de tão frequente, tornou-se vulgar nos dias de hoje.

ual quê, de tão frequente, tornou-se vulgar nos dias de hoje.

ual quê, de tão frequente, tornou-se vulgar nos dias de hoje.Daí que o aplauso do público fosse particularmente estusiasta nos momentos em se ouvia mais um rodriguinho, ou quando o som subia de volume (à falta de outros argumentos, que remédio...), ou ainda no desenrolar de uma sucessão de efeitos publicitários desenhados mais para encher o olho que a alma – um estilo próximo do smooth jazz para consumo das massas, que pode (e deve) passar despercebido ao vivo no lobby de um hotel perto de si. Chris Cheek (sax tenor), Aaron Goldberg (piano), Omer Avital (contrabaixo) e Eric Harland (bateria), estiveram tão sintonizados com este espírito, que merecem referência enquanto funcionários medianamente cumpridores.

Em palco, Rosenwinkel – ele que é exultado e reverenciado por diversos quadrantes do establishment crítico – exibe a pose de anti-herói, compondo uma figura frágil de adolescente tardio, ar triste e abandonado, ideal para tocar a corda sensível e despertar corações mais propensos a deixarem-se levar pelo instinto maternal; o correlativo no jazz do estilo pop internacional de Enrique Eglésias, herdado de seu pai Julio, outro paradigma da devastação coronária. A avaliar pelo facies de algumas pessoas à saída, Rosenwinkel consegue ser fulminante neste aspecto.

A questão mais séria é outra e coloca-se assim: que relevância pode ter esta música no contexto do jazz actual, passado ou futuro? A resposta, óbvia, teve que ser ruminada durante o que me pareceu uma eternidade. O que não deixa de ser curioso é que já vi escrito algures que Rosenwinkel reinventa o Jazz no Séc. XXI. É isso, “lava mais branco”.

Kurt Rosenwinkel Quintet. Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, 22.10.2005 - 21h30/23h30

22.10.05

Novo disco do Paraphrase: pre-emptive denial

Novo disco do Paraphrase: pre-emptive denialTim Berne - saxofones

Drew Gress - contrabaixo

Tom Rainey - bateria

1) trading on all fours - 24:00

2) we bow to Royalties - 25:30

Recorded live to no budget by David Potaux - Razel at the Stone, May 2005 - Mastered by David Torn / cell labs (Screwgun)

> Novidades editoriais EMANEM e PSI:

AGUSTÍ FERNÁNDEZ & MATS GUSTAFSSON, ‘Critical mass’ (2004) – psi 05.06

A sequence of piano and (tenor & baritone) saxophone free improvisations recorded in Barcelona – 8 duets and 2 solos. 55 minutes.

FOXES FOX, ‘Naan Tso’ – psi 05.07

EVAN PARKER (tenor saxophone), STEVE BERESFORD (piano), JOHN EDWARDS (double bass) & LOUIS MOHOLO-MOHOLO (percussion) recorded at Gateway Studio on the eve of Moholo’s return to Cape Town. 69 minutes.

BADLAND, "The Society of the Spectacle" (2003) - EMANEM 4120

Badland is SIMON ROSE (alto saxophone), SIMON H FELL (double) and STEVE NOBLE (drums) - a very fiery free improvisation trio that includes more than a hint of free jazz. They have been in existence for a decade (with some change of personnel), and this is their third and (perhaps) best CD. 67 minutes.

Kurt Rosenwinkel Quintet no Seixal Jazz/2005

Chris Cheek – saxofone tenor

Kurt Rosenwinkel – guitarras

Aaron Goldberg – piano

Joe Martin – contrabaixo

Eric Harland – bateria

Sábado, 22 de Outubro - 21h30 e 23h30

Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.

21.10.05

Wayne Escoffery Quintet no Seixal Jazz

Três quartos do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal assistiram ao concerto inaugural do Seixal Jazz/2005, a cargo do quinteto do saxofonista tenor inglês, há muito radicado nos EUA, Wayne Escoffery.

Três quartos do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal assistiram ao concerto inaugural do Seixal Jazz/2005, a cargo do quinteto do saxofonista tenor inglês, há muito radicado nos EUA, Wayne Escoffery.

Hoje, 21 de Outubro, no mesmo horário e local, toca o Quinteto de Laurent Filipe ( trompete), com Mário Delgado (guitarras), Rodrigo Gonçalves (piano), Nelson Cascais (contrabaixo), Alexandre Frazão (bateria).

Três quartos do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal assistiram ao concerto inaugural do Seixal Jazz/2005, a cargo do quinteto do saxofonista tenor inglês, há muito radicado nos EUA, Wayne Escoffery.

Três quartos do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal assistiram ao concerto inaugural do Seixal Jazz/2005, a cargo do quinteto do saxofonista tenor inglês, há muito radicado nos EUA, Wayne Escoffery.Durante hora e meia foi servido um programa de neo-hard-bop que, decorrido o interessante solo de abertura, seguiu o figurino habitual neste tipo de contexto: ao tempo rápido seguiu-se o médio, a balada e assim sucessivamente até final, com a habitual sequência de solos, tudo como mandam os cânones do estilo.

Escoffery e os seus músicos sabem tocar, são tecnicamente bem dotados, têm a escola toda, por assim dizer. Porém, a música, repassada de neo-classicismo, não passou da mediania académica, demasiado previsível no cumprimento à risca de um programa burocrático eivado de clichés e formas retro.

Jeremy Pelt (trompete e fliscórnio), foi o melhor em palco, mesmo que as figuras por si desenhadas tivessem padecido de alguma repetição de tema para tema. Valeu a tentativa esforçada de insuflar vida num corpo colectivo pouco dado a vivacidades, marcado pelo peso de uma secção rítmica rotineira, composta por Rick Germanson (piano), Hans Glawischnig (contrabaixo), Jason Brown (bateria). Um trio de "estrelas emergentes" mas pouco brilhantes na noite do Seixal.

Estreia morna do Seixal Jazz/2005, que apenas aqueceu a espaços, instilada pelo swing e pelo sentido melódico do quinteto, sobretudo quando enveredou por um estilo tributário do trabalho de Wayne Shorter e do Segundo Quinteto de Miles.

Wayne Escoffery Quintet. Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, 20.10.2005 - 21h30/23h30

Hoje, 21 de Outubro, no mesmo horário e local, toca o Quinteto de Laurent Filipe ( trompete), com Mário Delgado (guitarras), Rodrigo Gonçalves (piano), Nelson Cascais (contrabaixo), Alexandre Frazão (bateria).

20.10.05

Jazz aos Quadradinhos # 1

«Intrigou-me a t-shirt que Rashied Ali usou na recente passagem em Portugal, durante a actuação no Fórum Lisboa, e por isso decidi usar o tema para escrever o primeiro Jazz aos Quadradinhos, aqui no Jazz e Arredores.

«Intrigou-me a t-shirt que Rashied Ali usou na recente passagem em Portugal, durante a actuação no Fórum Lisboa, e por isso decidi usar o tema para escrever o primeiro Jazz aos Quadradinhos, aqui no Jazz e Arredores.

Como o Eduardo analisa bem melhor que eu, tenham a bondade de ler a recensão do concerto aqui. Eu fico-me pelo mexerico da minha cabeça. Porquê o raio da t-shirt com a cara do Miles e o dedo ameaçador na frente dos lábios a mandar calar a malta, ou a dizer para fazerem pouco barulho, "sshhhh…"?!

Uso uma t-shirt porque isso pode dizer algo sobre a minha pessoa, e é a forma de transmitir uma qualquer mensagem, com excepção das que uso para jogar à bola... . Se uso uma t-shirt num determinado contexto social, é porque existe algo que quero partilhar, militância, opinião pessoal, um impropério, eu sei lá... .

Existe um pouco de rebeldia juvenil em certas t-shirts, mas não devo omitir que só tive coragem de escrever o artigo quando li as liner notes de SONGLINES (FMP CD53), com Peter Brötzmann/Fred Hopkins/Rashied Ali. Steve Lake escreveu assim: "I remember that Rashied Ali wore a Stars'N'Stripes [bandeira Americana] t-shirt. I don’t know if this was a political statement or if he’d just reached the bottom of his road wardrobe".

Muitas vezes a militância resume-se a usar uma t-shirt, o que é uma merda, porque me chateia não fazer mais que isso. Não me passou pela cabeça usar uma t-shirt com a bandeira portuguesa (na verdade, só com a bandeira estampada ainda não vi nenhuma; os nossos designers devem ser envergonhados...), sem ser em jogos da selecção nacional. Défice patriótico?!

Fora este um artigo científico e teria partido da hipótese "t-shirt = militância", para chegar à conclusão que eu ando sem paciência para Portugal. What about Rashied?!

Sobre aquele disco, Peter Brötzmann escreve a Steve Lake o seguinte:

"Steve, old friend, (...) I did not really get the impression that a saxophone trio was on stage. There was a bass player, a drummer, a saxophonist. Three people don’t necessarily make a trio. In a way, I have always been prepared to bend through (subtle) pressure from my fellow musicians, if I had the impression it would serve the cause. (...) I still get the feeling, quite often, that YOU - and now I rather cheekily put you in the same bag with the rest of the critics – don’t have the time and sometimes not even the ability - to listen".

Brötzmann não precisa de usar t-shirts...».

João Henriques

-----------------------------------------

Jazz aos Quadradinhos é, como diz João Henriques, uma espécie de coluna foto-escrita sem periodicidade certa, acerca dos seus devaneios pessoais sobre jazz. Esta das t-shirts é primeira da série. Vistamo-la. Foto e texto do autor.

Brötzmann não precisa de usar t-shirts...».

João Henriques

-----------------------------------------

Jazz aos Quadradinhos é, como diz João Henriques, uma espécie de coluna foto-escrita sem periodicidade certa, acerca dos seus devaneios pessoais sobre jazz. Esta das t-shirts é primeira da série. Vistamo-la. Foto e texto do autor.

Hannes Enzlberger - Songs to Anything That Moves

Aparentemente, não há como a editora alemã Between the Lines para valorizar o trabalho composição dos contrabaixistas de jazz. Há outras que o fazem, mas, como nenhuma outra, a BTL tem dado a alguns artistas deste instrumento espaço para criar e apresentar projectos. Primeiro, foram Peter Herbert e John Lindberg, cujas iniciativas a editora de Frankfurt acarinhou e soube projectar. Em 2002, foi a vez do contrabaixista e compositor vienense Hannes Enzlberger dar um ar da sua graça. Enzlberger formou um quarteto com Thomas Berghammer (trompete e fliscórnio), Oskar Aichinger (piano) e Hans Steiner (clarinete baixo), para elaborar sobre composições suas, inspiradas na música de Carla Bley. Mais concretamente, nos álbuns Escalator Over The Hill e Social Studies, cujas composições foram por Enzlberger estudadas e dissecadas, de forma a extrair-lhes a seiva com que o compositor haveria de animar a sua própria música. Por outras palavras, é esta ideia que Enzlberger faz sobressair nas notas que escreveu para Songs to Anything That Moves. «Carla Bley arrived in my life when I first started to take an interest in jazz, and has been there ever since», escreveu.

Aparentemente, não há como a editora alemã Between the Lines para valorizar o trabalho composição dos contrabaixistas de jazz. Há outras que o fazem, mas, como nenhuma outra, a BTL tem dado a alguns artistas deste instrumento espaço para criar e apresentar projectos. Primeiro, foram Peter Herbert e John Lindberg, cujas iniciativas a editora de Frankfurt acarinhou e soube projectar. Em 2002, foi a vez do contrabaixista e compositor vienense Hannes Enzlberger dar um ar da sua graça. Enzlberger formou um quarteto com Thomas Berghammer (trompete e fliscórnio), Oskar Aichinger (piano) e Hans Steiner (clarinete baixo), para elaborar sobre composições suas, inspiradas na música de Carla Bley. Mais concretamente, nos álbuns Escalator Over The Hill e Social Studies, cujas composições foram por Enzlberger estudadas e dissecadas, de forma a extrair-lhes a seiva com que o compositor haveria de animar a sua própria música. Por outras palavras, é esta ideia que Enzlberger faz sobressair nas notas que escreveu para Songs to Anything That Moves. «Carla Bley arrived in my life when I first started to take an interest in jazz, and has been there ever since», escreveu.

Aparentemente, não há como a editora alemã Between the Lines para valorizar o trabalho composição dos contrabaixistas de jazz. Há outras que o fazem, mas, como nenhuma outra, a BTL tem dado a alguns artistas deste instrumento espaço para criar e apresentar projectos. Primeiro, foram Peter Herbert e John Lindberg, cujas iniciativas a editora de Frankfurt acarinhou e soube projectar. Em 2002, foi a vez do contrabaixista e compositor vienense Hannes Enzlberger dar um ar da sua graça. Enzlberger formou um quarteto com Thomas Berghammer (trompete e fliscórnio), Oskar Aichinger (piano) e Hans Steiner (clarinete baixo), para elaborar sobre composições suas, inspiradas na música de Carla Bley. Mais concretamente, nos álbuns Escalator Over The Hill e Social Studies, cujas composições foram por Enzlberger estudadas e dissecadas, de forma a extrair-lhes a seiva com que o compositor haveria de animar a sua própria música. Por outras palavras, é esta ideia que Enzlberger faz sobressair nas notas que escreveu para Songs to Anything That Moves. «Carla Bley arrived in my life when I first started to take an interest in jazz, and has been there ever since», escreveu.

Aparentemente, não há como a editora alemã Between the Lines para valorizar o trabalho composição dos contrabaixistas de jazz. Há outras que o fazem, mas, como nenhuma outra, a BTL tem dado a alguns artistas deste instrumento espaço para criar e apresentar projectos. Primeiro, foram Peter Herbert e John Lindberg, cujas iniciativas a editora de Frankfurt acarinhou e soube projectar. Em 2002, foi a vez do contrabaixista e compositor vienense Hannes Enzlberger dar um ar da sua graça. Enzlberger formou um quarteto com Thomas Berghammer (trompete e fliscórnio), Oskar Aichinger (piano) e Hans Steiner (clarinete baixo), para elaborar sobre composições suas, inspiradas na música de Carla Bley. Mais concretamente, nos álbuns Escalator Over The Hill e Social Studies, cujas composições foram por Enzlberger estudadas e dissecadas, de forma a extrair-lhes a seiva com que o compositor haveria de animar a sua própria música. Por outras palavras, é esta ideia que Enzlberger faz sobressair nas notas que escreveu para Songs to Anything That Moves. «Carla Bley arrived in my life when I first started to take an interest in jazz, and has been there ever since», escreveu.A audição atenta revela um quarteto com fulgor interpretativo, que se equilibra ao longo da linha que separa (?) composição de improvisação, sem que se consiga perceber por onde se dá aquela aparente clivagem. O mesmo sucede de alguma forma no cosmos de Carla Bley, madrinha deste projecto de música centro europeia, temperado com o típico lirismo vienense, situado a meio caminho entre o cumprimento das regras do jazz, a que não obedece, e dos cânones da música clássica, que não reverencia.

Hannes Enzlberger - Songs to Anything That Moves (Between the Lines, 2002)

19.10.05

London Jazz Festival

The Bad Plus, Italian Instabile Orchestra, Archie Shepp, Liam Noble, Branford Marsalis Quartet + Joey Calderazzo, Vienna Art Orchestra, Uri Caine, Maria Schneider Big Band (só big bands são umas poucas...), Jason Moran + Gwilym Simcock, John Surman e outros, de 12.11.2005 em diante, no LONDON JAZZ FESTIVAL.

Ya tenemos 15!!

«Las páginas de este último número de ORO MOLIDO para este año nos ha llevado, sin pretenderlo, a dedicar nuestros seleccionados contenidos, y en casi todas las secciones del fanzine, a Portugal. La razón es muy sencilla: con el verano de por medio, la proliferación de festivales hizo que nuestros colaboradores portugueses nos confiaran sus crónicas y la actualidad de sus entrevistas y comentarios más recientes. Esta es la razón que, de manera detallada y con mi agradecimiento a los autores y colaboradores, te ampío:

Rui Eduardo Paes entrevista a Vitor Joaquim, además de las críticas del sello Crónica Electrónica, de Oporto; y da cuenta, en crónicas separadas, de los festivales de este año en Coimbra (Jazz ao Centro) y Guarda (Ó da Guarda).

Desde el número anterior, nuestro último colaborador incorporado al staff es Eduardo Chagas, también portugués, quien realiza una crónica de los festivales lisboetas Jazz em Agosto y forUmusic; también escribe para la sección de discos, entre otras, algunas de las últimas novedades del sello discográfico Clean Feed.

Rogelio Pereira aporta en este número una entrevista exclusiva con el artista sonoro norteamericano Brandon LaBelle, y continúa y finaliza Sopladores Electroacústicos II: su anteriormente planteado cuestionario de preguntas comunes a músicos dedicados a este campo. Las respuestas de Alessandro Bosetti y Axel Dörner por separado finalizan este pequeño dossier (no nos quedó mucho tiempo ni hueco para repasar sus discografías a fondo, sinceramente). En este apartado, Rui Eduardo Paes y Rubén Gutiérrez escriben de ello.

La escapada al festival Jazz à Luz, en los Pirineros franceses quedó escrita, como aportación personal, en forma de crónica para Escenarios.

ORO MOLIDO 15 contiene también las secciones habituales que esperamos no dejes de leer como tampoco, si te es posible, asistir a la amplia selección de Próximas Citas que te añadimos en cada número.

Con mi agradecimiento, pása página y saborea la diferencia.

Chema Chacón, 11 Octubre 2005».