31.1.06

Tim Berne, saxofonista das minhas preferências, é também dos mais prolíficos em actividade. Todos os anos edita vários discos com várias formações em várias editoras, incluindo a dele, a Screwgun para quem não sabe. De entre eles, fui encontrar no porta-luvas do automóvel um que lá passou a residir por tempo indeterminado: The Shell Game. Hard bop for the new millennium. Com Tom Rainey do Paraphrase, baterista está-se a ver, e Craig Taborn nos teclados, Berne está com as pilhas na carga máxima. Tão depressa experimenta como vem comer à mão do standard (no feitio, apenas, que não nos temas de paternidade alheia), e joga tudo o que tem no tabuleiro. Dir-me-ão alguns (parece-me que estou a vê-los), ah, mas o Berne “tem muito melhor”.... Pois sim, mas e daí, que é coisa que digo invariavelmente quando me dizem que A tem “muito melhor”, ou “esse não é o melhor dele”. E daí? O que conta é que The Shell Game bateu-me forte logo que o ouvi a primeira vez, já não me lembro quando, lá para 2001. E continua, cada vez que no carro me lembro dele. Será pela virulência electro que Taborn engendra com o Fender Rhodes e a electrónica? Será da tensão permanente que atravessa o disco? Será da arquitectura da música, dos arranjos... Será dos 30 minutos de Thin Ice, em que cabe uma boa parte de Tim Berne? Não sei. Nem sei porque é que Tim Berne não vem tocar a Portugal um destes dias. Até a Down Beat: «The Shell Game is one of the most sonically differentiated jazz records of recent years».

Tim Berne - The Shell Game (Thirsty Ear/The Blue Series)

Número de Fevereiro da All About Jazz-New York:

Barry Harris, Gerald Wilson, Kahil el'Zabar, Greenleaf Music, ABC no Rio, Derek Bailey In Memorian, Megaphone VOX, Matt Lavelle, Joe Wilder, Jeanne Lee, Marc Johnson, Mark Murphy, Miles Davis, Ben Wolfe, Michael Attias, Cedar Walton, Billy Bang, e muito mais. Download, aqui.

«– Na música dos MÉCANOSPHÈRE, qual é o grau de improvisação e de composição?

– Não há distinção entre uma coisa e outra no que fazemos. Procuramos fazer qualquer coisa cujo interesse e sentido não seja pelo facto de ser improvisado ou de ser composto. Seria falso dizer que é música improvisada porque a finalidade do que fazemos não está no improvisar. A improvisação musical não é no que fazemos mais do que um dado do nosso propósito estético. Tem mais a ver com um método de construção, aberto e instável, ligado a questão de rapidez e urgência cada vez que tocamos, seja em palco ou em disco. Não tentamos desconstruir os gimmicks, os truques e as formas, tentamos pelo contrário encontrá-los e acertá-los mais a partir de uma espécie de Tabula Rasa, pré-formal, pré-produzida, ainda por construir. Partir do zero para acertar coisas eficazes e expressivas dentro do Caos ou a partir do Silêncio. E não tentar desconstruir as formas, as referências, os métodos, a ligação aos instrumentos.

Acho que houve muita confusão quando lançámos o primeiro disco (Mécanosphère, 2003) porque se falou muito no facto de que o disco tinha sido mais ou menos improvisado, no sentido em que foi feito numa semana e sem nada pré-composto. Todos os dias ia ao estúdio com um conjunto de ideias muito abstractas e no fim do dia tinha duas ou três músicas gravadas na sua forma final. Idem, com as vozes e os textos. Aliás, quando o Adolfo gravou as vozes nem sequer tinha percebido que era para fazer um disco. Surgiu depois esse rótulo de música improvisada e a maioria das perguntas na imprensa que se interessou pelo disco eram acerca deste facto, deste não-método. Achei curioso, porque quando ouves o disco, a música, a letra, ou quando vais a um concerto de Mécanosphère, tens uma estética, um certo discurso ou propósito, que não tem muito a ver com a música improvisada. A improvisação é uma dimensão, um meio, no que fazemos. O primeiro álbum não soa minimamente a música improvisada, soa a uma espécie de hip-hop lo-fi, industrial, instável e parasitado por pequenos acidentes, onde eventualmente se sente a mão humana, nervosa, que quebra a sequenciação, a edição limpa, os loops, e a marcialidade do costume. Cheira a acidente e a qualquer coisa de frágil ao mesmo tempo. Mas não soa minimamente a música improvisada. Há grandes músicos que dedicam a sua vida a fazer música improvisada e não penso que Mécanosphère seja um deles. Os Neubauten, durante anos, nunca ensaiavam e iam achando uns gimmicks durante os concertos que depois iam repetindo de um concerto para o outro. Esqueletos de temas, de letras, de estruturas no meio de um caos mutante. Por outro lado não faziam música improvisada, faziam uma coisa ligada ao rock, à performance, etc.

Hoje em dia, como houve uma espécie de pequena mediatização daquele rock todo fodido, ruidoso, experimental, desestruturado, post-no-wave, etc. acho que se está a perceber que improvisado ou composto não é necessariamente uma distinção relevante para falar de estética ou de propósito de determinado projecto ou banda. É um pouco como falar de electrónica. Não faz muito sentido. É um adjectivo. Não designa nada mais do que uma dimensão num objecto complexo. Há bandas de música electrónica no sentido em que a electrónica em si é mesmo o que está em jogo e em questão na sua música. É sujeito e objecto do trabalho. Também não é o caso connosco. Visto que a electrónica não anda a ser muito investigada no que fazemos. Apenas a ser utilizada, pirateada, maltratada como uma qualquer percussão ou engenho achado».

Excerto da entrevista (9/2005) publicada na webpage dos Mécanosphère. (Foto © Luís Bento, 2004)

30.1.06

Terça, 31 de Janeiro, é dia de estreia ao vivo do power trio DIGGIN'

Com:

Alípio Carvalho Neto_saxofones

Carlos Barretto_contrabaixo

Rui Gonçalves_bateria

Na Trem Azul, Lisboa, à tardinha.

Ernesto Rodrigues, na Down Beat de Fevereiro de 2006:

«Since the 1960s, when British musicians like Derek Bailey, Evan Parker and John Stevens forged a radical strain of non-idiomatic improvisation, abstract on-the-fly music making has gone through loads of permutations. But over the last decade or so, perhaps the biggest factor in the music’s growth has been non-musical. The Internet has allowed an international community of musicians to flourish and interact, and now it’s hardly surprising that strong players thrive in far-flung locales. “It’s played an essential role in what concerns the edification of an international community, and we’re all part of it,” Portuguese violinist Ernesto Rodrigues said. In Lisbon, a city whose best-known musical export remains the emotionally fraught fado, he’s emerged as a distinctive voice of experimentation. Thanks to his Creative Sources label, the world is becoming an even smaller place.

Although Rodrigues grew up around the arts — his father was a playwright and his godfather was a classical musician — a childhood pal got him enrolled in a conservatory. While he studied the classics, he was pursuing a strong interest in experimental music and soon became influenced by the English school of free improvisation. “The relationship with my instrument is focused on textural elements,” he said. “Electronic music was an early influence on my approach to violin playing, which challenges traditional romantic concepts of the instrument through the use of preparations and micro-tuning.” Rodrigues launched the label in 2001, primarily to document his own work. He quickly managed to survey a broader range of activity in Lisbon with recordings that featured guitarists Manuel Mota and José Oliveira, pianist Gabriel Paiuk, bassist Margarida Garcia and his son, cellist Guilherme Rodrigues, among others. Much of the work subscribes to a minimal, gestural style of free improvisation, although Rodrigues recognizes a distinctly Mediterranean quality, “that one doesn’t find outside the country. There’s generally some feeling of contemplation and lyricism,” he said. Before long the strength of the work began attracting others, and now, with a catalog that boasts more than 50 titles, Creative Sources not only represents the state of the art of improvisation in Europe — with work from people like Axel Dörner (Germany), Stéphane Rives (France), Ingar Zach (Norway) and Alessandro Bosetti (Italy) — but in other locales as well, including the United States, Japan and Lebanon. Now Lisbon has become an important stop on any international itinerary, and early this year Rodrigues will be touring the United States with Mota» - Peter Margasak.

Pás! Nova edição de Ernesto Rodrigues (viola), agora com Hans W. Koch (electrónica), na netlabel CtrlAltCanc Records, de Adriano Zanni, "dedicata alla diffusione di suoni elettronici sperimentali". Nostalgia (ctrl025) só agora publicada, foi gravada em Lisboa em Novembro de 2004. Acabo de receber a notícia, pelo que ainda não tive oportunidade de ouvir a edição.

«Ernesto Rodrigues has been playing the violin for 30 years and in that time has played all genres of music ranging from contemporary music to free jazz and improvised music, live and in the studio. His main interest shifted towards contemporary improvised and composed music. The relationship with his instruments is focused in sonic and textural elements. Electronic music was an early influence on his approach to violin playing, which challenges traditional romantic concepts of the violin/viola through use of preparations and micro tuning. Active in different settings on the Portuguese scene for free improvised music, both as a collaborator and in leading his own groups. Music for Dance, Cinema, Video and Performance. Has created the record label Creative Sources Recordings in 1999, which mainly concentrates on releasing experimental and electro-acoustic music».

«Hans W. Kock: as composer/performer i am often working with electronic-sound produced by or taken from everyday-tools, like household-electronics, hairdryers, metalwool for cleaning pots and pans or old computers. they are combined in strange ways to reveal some more hidden aspects of their functionality, and strive to transform them into instruments. music-like structures are more or less a side-effect of the process of the search for the proper abuse of these things. on the other hand when working with digital media, i try to explore their boundaries and implicit faults, in order to arrive at interactions which keep a live of their own and react to human input in an unpredictable way».

Este não é fácil de encontrar, mesmo em segunda mão. Tive essa sorte aqui há tempos. Mais que improvável, parecia-me impossível deparar-me com tal, mas fui dar com Circular Temple, do Matthew Shipp Trio, esquecido, sem que uma mão curiosa, coleccionadora ou não, dele se abeirasse com intuito de apropriação. “Guardado está o bocado…”, lá diz o povo.

Os 1000 exemplares publicados em 1991 pela Quinton Records, editora de Shipp, esgotaram-se num ápice. O mesmo sucedeu à reedição de 1994 da Infinite Zero/American Recordings, editora dirigida por Henry Rollins.

Circular Temple foi o segundo de Shipp, imediatamente a seguir ao duo com o saxofonista Rob Brown (Sonic Explorations), muito antes da notoriedade que lhe adviria da pertença ao estável quarteto de David S. Ware, e das mais recentes aventuras na Thirsty Ear. Curiosamente, Matthew Shipp chegou àquela editora em boa medida por causa deste disco e das ligações que Henry Rollins tinha com a Infinite Zero, a 2.13.61, e mais tarde com a Thisty Ear, distribuidora da marca de Rollins.

O disco denota a atenção que o pianista deu à música de Cecil Taylor, Paul Bley e Andrew Hill, cujas linguagens expandiu para lá dos limites conhecidos. Outras influências que Shipp reclama para si são as dos pintores Jackson Pollock e Mark Rothko – o mesmo tipo de vocabulário do expressionismo abstracto posto em música. William Parker e Whit Dickey, dois terços desta espantosa sessão de energia espiritual, o suporte vigoroso que dá um balanço incrível às teclas de Shipp ao longo das quatro partes em que se subdivide Circular Temple. Uma delas, a segunda, tem o subtítulo de Monk’s Nightmare.

Escreveu John Ferris em 1991, a propósito de Circular Temple: «Is this “not jazz”? Not ever? The tom-tom is here, but the musical landscape is vast, the syntax so broad, so personal, a new language is created: pantonal, polyrhythmic, one implying a whole new and total cosmos: now dark, foreboding, now playful, lyrical, always clear, well crafted, absorbing. Whose language are we speaking? The answer to that question is at one and the same time both easy and complex: the language of this trio. Mat Shipp’s language. If you want to understand, you simply have to listen. Dig?»

A 31 de Janeiro sai o novo disco a solo de Matthew Shipp, na Thirsty Ear/Blue Series. One.

29.1.06

MULTIMEDIA

A História da Música multimedia é um empreendimento criativo que reúne vários media e sectores artísticos, da imprensa ao computador, da rádio ao satélite, numa interdisciplinaridade sem precedentes.

Discurso sobre todos os géneros com uma multiplicidade de azimutes telemáticos, informáticos é o situacionismo da pósmodernidade musical. Introduz novas percepções, numa versão interactiva do mundo musical.

A música multimedia é uma forma espectacular contemporânea, do monumental, como os megaconcertos, ao discreto, como acções de video-art.

A infoarte considera a imagem mental, virtual, e conduz a interacção dos materiais e das artes nele envolvidas.

Na arte multimedia são chamadas as mais diferentes tendências estéticas, sob duas facetas:

mixed media, com a dependência da música; intermedia com independência da música, projecto da democracia de materiais mediáticos e musicais.

A música é envolvida nos light shows, nas criações poliartísticas (na dança, na performarte, no cinema, etc.), ambiências, instalações, circuitos fechados de video music dos movimentos pluriartísticos dos anos 1970, às proliferações tecnológicas dos anos 1980, e a ulterior e progressiva disseminação da musica cibernética.

O computador é o mass media mais importante da música multimedia. Podemos considerar o computador como uma tecnologia auxiliar da criação musical, mesmo como um instrumento musical, mas jamais como compositor ou executante. O ecrã video está integrado no computador.

O computador permite a análise dos sons, as codificações, as sínteses sonoras e os processos de controle de todos os aspectos da criação musical multimedia, onde substitui a regente de orquestra a criação da partitura sintética e a operatividade em tempo real.

No mundo da criação multimedia imaginam-se outros espaços musicais, outras atitudes instrumentais, muitas planificadas no computador.

A sua mais elevada expressão estética-musical na vertente clássica é a ópera multimedia e, na vertente popular, é o megaconcerto pop/rock como extensão tecnológica, está a arte (música) robótica e a transmitida via satélite.

Se Nam June Paik, nos anos1960, foi o profeta da música multimedia (da video music à música telemática), grandes autores prosseguiram uma work in progress em diversas áreas (o teatro musical de John Cage, video ópera de Bob Ashley, brain music de Alvin Lucier, paisagismo de Murray Schaeffer, a instalação de Brian Eno, o show de Laurie Anderson, etc.).

De qualquer forma a música multimedia é o avatar da música do futuro.

JORGE LIMA BARRETO

A História da Música multimedia é um empreendimento criativo que reúne vários media e sectores artísticos, da imprensa ao computador, da rádio ao satélite, numa interdisciplinaridade sem precedentes.

Discurso sobre todos os géneros com uma multiplicidade de azimutes telemáticos, informáticos é o situacionismo da pósmodernidade musical. Introduz novas percepções, numa versão interactiva do mundo musical.

A música multimedia é uma forma espectacular contemporânea, do monumental, como os megaconcertos, ao discreto, como acções de video-art.

A infoarte considera a imagem mental, virtual, e conduz a interacção dos materiais e das artes nele envolvidas.

Na arte multimedia são chamadas as mais diferentes tendências estéticas, sob duas facetas:

mixed media, com a dependência da música; intermedia com independência da música, projecto da democracia de materiais mediáticos e musicais.

A música é envolvida nos light shows, nas criações poliartísticas (na dança, na performarte, no cinema, etc.), ambiências, instalações, circuitos fechados de video music dos movimentos pluriartísticos dos anos 1970, às proliferações tecnológicas dos anos 1980, e a ulterior e progressiva disseminação da musica cibernética.

O computador é o mass media mais importante da música multimedia. Podemos considerar o computador como uma tecnologia auxiliar da criação musical, mesmo como um instrumento musical, mas jamais como compositor ou executante. O ecrã video está integrado no computador.

O computador permite a análise dos sons, as codificações, as sínteses sonoras e os processos de controle de todos os aspectos da criação musical multimedia, onde substitui a regente de orquestra a criação da partitura sintética e a operatividade em tempo real.

No mundo da criação multimedia imaginam-se outros espaços musicais, outras atitudes instrumentais, muitas planificadas no computador.

A sua mais elevada expressão estética-musical na vertente clássica é a ópera multimedia e, na vertente popular, é o megaconcerto pop/rock como extensão tecnológica, está a arte (música) robótica e a transmitida via satélite.

Se Nam June Paik, nos anos1960, foi o profeta da música multimedia (da video music à música telemática), grandes autores prosseguiram uma work in progress em diversas áreas (o teatro musical de John Cage, video ópera de Bob Ashley, brain music de Alvin Lucier, paisagismo de Murray Schaeffer, a instalação de Brian Eno, o show de Laurie Anderson, etc.).

De qualquer forma a música multimedia é o avatar da música do futuro.

JORGE LIMA BARRETO

28.1.06

Esta vai valer a pena. Já está a valer, aliás. O quinteto DOPO, dos arredores do Porto, editou na test tube o seu ep de estreia no campo da música experimental, Last Blues, To Be Read Someday (test tube 030), que considero um dos projectos mais interessantes e originais do experimentalismo inclassificável nacional. Um mimo – diria assim – que pode ser melhor apreciado via dowload a partir da página da netlabel.

Rock na aparência, catalizador na evidência, DOPO é como um íman que atrai referências e influências de estéticas dispersas, que nas mãos dos cinco tomam formas no mínimo curiosas. Na base estão as guitarras e a bateria, que abrem espaço para a melódica, harmónio, flautas, low-budget electronics (tanto quanto se consegue perceber, até porque não há nada que soe a laptop nem às melhores marcas de máquinas da especialidade) e tudo o que os DOPO acham adequado a produzir som organizado sob as mais coloridas roupagens de folk urbano ritualista, que tem nos Boxhead Ensemble um dos emblemas/paradigmas mais imediatamente reconhecíveis. Mas isso é apenas a parte “visível”. Porque a música dos DOPO possui várias camadas abaixo do nível do mar, a razoável profundidade, e é susceptível de leituras as mais diferenciadas, ao invadir territórios e imaginários inesperados, fantasmagóricos, ancestrais, apelando à improvisação como salvo-conduto que une as pontas e liga os símbolos desta poética original e personalizada.

Há qualquer coisa de muito atraente neste arranhar imperfeito e inacabado que se aproxima muito de um estado que convida à ascese partilhada. É para aí que converge o espírito da liberdade que esconjura todos os que lhe são adversos. Segredo? Trabalho, memória e talento musical. Ouço o EP vezes sem conta e sinto que a música já me corre nas veias. Maravilhas da administração sonora intravenosa.

Dia 4 de Fevereiro ver-se-á como se safam no primeiro round da ZDB, onde darão aquele que ficará para a história com o primeiro concerto, numa noite a dividir com o público, Lobster e Veados com Fome.

Outra das das grandes edições da test tube é este op de Lezrod, artista colombiano que também dá pelo nome de David Velez e que auto-define como um audio destructionalist. Em seleccion natural, a partir de Bogotá, Lezrod produziu uma sequência de quatro temas de electrónica experimental complexa com um travo amargo que lhe vai muito bem. Contenção e capacidade de síntese são duas ideias que cultiva e põe ao serviço da sua produção electrónica caseira. Essencialmente, tem bom gosto, sabe experimentar e gerir as combinações geometricamente bem organizadas de sons sintetizados e analógicos, servindo-se da reverberação controlada e da manipulação de frequências como tempero. Brian Eno há anos que ensina como se faz. Por cima das melodias minimais em loop, Lezrod dispõe o resultado das suas investigações, misturando percussões acústicas que vai buscar ao jazz, com outros samples, delays, sobreposições de glitch, estática e ruído experimental variado com que estrutura a obra, sem se perder em repetições estultas ou motivos acessórios. Apenas o essencial para despachar 20 minutos de puro contentamento digital.

Pedro Leitão e a test tube merecem toda a nossa atenção e agradecimento por nos darem a conhecer alguns dos projectos mais interessantes da nova música electrónica experimental que se faz um pouco por toda a parte. Há que lhes dar ouvidos.

Lezrod - seleccion natural (test tube 028)

Ontem, 27 de Janeiro, Bruce Lee Gallanter publicou a Newsletter da Downtown Music Gallery desta semana, onde destaca as cinco novas edições da Leo Records:

- Anthony Braxton With The Creative Jazz Orchestra - Compositions 175 & 126 (for Four Vocalists And Constructed Environment) [2 CD Set] (Leo 453/454);

- Sun Ra & His Space Arkestra - What Planet Is This? [2 CD set] (Leo GY 024/025);

- Ivo Perelman With Rosie Hertlein, Dominic Duval, Newman Baker - Introspection (Leo 455);

- Phil Minton / Roger Turner - Ammo (Leo GY 022);

- Francois Carrier With Mat Maneri, Uwe Neumann, Pierre Cote, Michel Lambert - Happening [2 CD Set] (Leo 451/452).

No Jazz on 3 desta semana... Tomasz Stanko! (Que boa lembrança, broda Jezz Nelson, há quanto tempo não me virava para a música do trompetista polaco...). Aqui está a oportunidade de o voltar a ouvir, captado ao vivo no Barbican, a 19 de Dezembro, durante o último London Jazz Festival. Stanko com um quarteto de compatriotas: Marcin Wasilewski, piano, Slawomir Kurkiewicz, contrabaixo, e Michal Miskeiwicz, bateria. Agrada-me bastante o lado mais escuro do jazz mainstream de Tomasz Stanko.

We are all visitors here, é apresentado pelo produtor Pedro Leitão, da test tube, como uma obra-prima da música electrónica ambiental. Na verdade, estou tentado em dar-lhe razão. Este trabalho do norte-americano Michael Duane Ferrell, aka Elian, que tenho andado a ouvir em pormenor há já algum tempo, é, pelo menos, das melhores obras do género que ouvi. Uma experiência sonora metafísica acentuada pela delicadeza dos drones que ilustram esta viagem inspirada na transitoriedade da nossa existência terrena. É por estarmos de passagem que devemos aproveitar para fruir a beleza do planeta que nos foi dado habitar, defende Elian; colocar o desafio da nossa pequenez ante a grandeza da imensa nave espacial que nos transporta. Nessa medida, há que experimentar o visível e o invisível, ouvir a transparência do som no mesmo instante em que cabem o átomo e o cosmos, oscilando ambos em movimentos quase imperceptíveis, fluidificados.

Impressiona a profundidade de campo da paisagem poética que compõe o universo sonoro de Elian. As imagens da Antártida que ilustram a edição assumem aqui um carácter eventualmente redutor, por serem susceptíveis de prender a atenção a uma visão parcelar, quando a música que as suporta apela a algo fisicamente não localizado e muito mais vasto. O que me parece realmente em comunhão com imagens de Seth White são as tonalidades geladas de algumas passagens. Como é que se representa o frio em cor e som? Belo trabalho de Elian e mais uma pérola a juntar ao crescente catálogo da test tube que Pedro Leitão tem vindo persistentemente a ensaiar e a construir.

Elian - We are all visitors here (test tube 027)

27.1.06

DIGGIN'

Com:

Alípio Carvalho Neto_saxofones

Carlos Barretto_contrabaixo

Rui Gonçalves_bateria

A 31 de Janeiro, na Trem Azul,

à tardinha.

LET'S GO TO WAR, editora do Porto. "Is not only a cd-r label, not only a website to promote underground artists, but it is mainly a way to be in the music scene. Because we all here are enemies of the music business, to quote a famous band, we are devoted in maintaining our independent, autonomous vision for making music. We have nothing, so we have nothing to lose".

Duas compilações em cd-r revelam passos interessantes de algumas dezenas de artistas que exercem nos vários domínios afins da electrónica underground: Lost Gorbachevs, Sikhara, Carla Oliveira, Bruno Ribeiro, Stealing Orchestra, HHY, Red Albinos, João Martins, David Miguel, Ohmalone, Most People Have Been Trained To Be Bored, Citizen Shame, Society Has Tape Recorders, Fátima Vieira, Zé Miguel Pinto, Nuno Peixoto, José Alberto Gomes, Klank Ensemble, Klank Ensemble, Mécanosphère (Benjamin Brejon e Adolfo Luxúria Canibal), Pleghmatic Plump, The Morlocks. Noise, sampling, loops, “clicks‘n’cuts”, ambientalismo, drum‘n’bass, electro-jazz, beats, manipulações várias, field recordings, bricolage techno e digitalia dronológica vária, agitam a cena criativa lusa com epicentro no Porto.

26.1.06

A netlabel galesa Serein, dirigida por Huw Roberts, funciona como plataforma de divulgação do trabalho de artistas da música electrónica experimental, electroacústica e ambiental. Este mês de Janeiro publicou a compilação Tracks in the Snow, com temas de artistas da casa. Neles se inclui e abre a sequência Night Work, de ocp, "operador de cabine polivalente", aka João Ricardo, designer sonoro português, do Porto, com algum trabalho relevante publicado na netlabel portuguesa mimi records. Tracks in the Snow é uma boa mostra do que de melhor se faz actualmente no género.

«Serein is proud to announce the arrival of a very special collection of work to see in the new year. Tracks in the snow is a compilation EP featuring some familiar names and welcoming new friends for 2006. Swathed in warm analogue waves and washes, field recordings and live instrumentation are six tracks that further establish Serein's sound as a collective. While each individual brings their own unique style to the work as a whole, it is refreshing to hear such diverse compositions that work so well together. Not to be missed».

T.E.C.K. String Quartet

Em concerto único na Trem Azul a 6 de Fevereiro, às 19h30.

Tomas Ulrich - violoncelo / Elliott Sharp - guitarras acústicas

Carlos Zíngaro - violino / Ken Filiano - contrabaixo

End Zone

«Um dos escritores favoritos de Elliott Sharp, Don DeLillo, tem publicado um estranho romance (“End Zone”) em que o futebol americano lhe inspira associações com a guerra nuclear e as técnicas e tecnologias médicas invasivas, um exemplo de como a realidade dos nossos dias pode confundir-se com os mais delirantes cenários de ficção científica, de que, aliás, o guitarrista é um confesso entusiasta. A páginas tantas, refere-se Delillo aos pequenos seres vivos (gatos, cães, lebres, esquilos, etc.) que todos os dias são atropelados nas vias rápidas e que, com o tempo e a quantidade de pneus que lhes passam por cima, são – a expre

ssão é do próprio romancista – “macadamizados”, isto é, integrados no alcatrão e no empedrado.

ssão é do próprio romancista – “macadamizados”, isto é, integrados no alcatrão e no empedrado.Quando o engenheiro escocês John Loudon McAdam inventou o macadame no século XIX para pavimentar as ruas do Reino Unido, se não poderia imaginar a dimensão internacional que a sua iniciativa tomaria, muito menos fazia ideia de que o processo teria a propriedade de transformar corpos orgânicos na matéria aglutinadora das camadas de agregado mineral. Os veículos motorizados estavam ainda por surgir, mas o certo é que a evolução do automóvel, com o aumento da velocidade do mesmo e o surgimento de grandes e pesados camiões, determinou que a componente animal se tornasse tão importante para a circulação de pessoas e cargas. Se antes eram os animais que nos transportavam, hoje tal continua a verificar-se deste outro modo. Convém não esquecer igualmente que a mobilidade automotora segue o princípio da balística – um carro não é mais do que um projéctil controlado, com a particularidade não só de se dirigir a um destino (um alvo), mas de mudar de direcção, como, aliás, acontece com os mísseis dirigidos à distância por computador. E que, para todos os efeitos, esse carro só se movimenta porque o seu motor é de combustão, ou seja, porque segue a mesma lógica dos explosivos. Projécteis que são, quando vários automóveis se encontram nas rodovias há sempre o risco de colidirem, com perdas de vidas como consequência, e a verdade é que o equilíbrio dos censos depende dessa circunstância. A estrada tornou-se num mediador de vida e de morte e até num regulador de populações.

O que Elliott Sharp propõe com Carlos Zíngaro, Tomas Ulrich e Ken Filiano no projecto T.E.C.K. é uma analogia da voragem sedimentadora do macadame, e como seria de esperar não pretende passar po r um meio de entretenimento para as famílias, mas afirmar-se enquanto arte, inconveniente e cínica como qualquer arte verdadeiramente emancipada de funcionalidades sociais que tenham o propósito do “divertimento”. São muitos os elementos orgânicos que cada um destes improvisadores/compositores introduz no agregado a que chamamos música. Se seguem uma fórmula da música de câmara (uma pequena formação de cordas de arco, com violino, violoncelo e contrabaixo, a que se acrescenta uma guitarra acústica), o certo é que a mesma não serve o lazer do rei, reflectindo antes a complexidade e as contradições dos burgos cosmopolitas contemporâneos, tendo saído do quarto do monarca para se instalar nos espaços públicos que são os teatros e os auditórios, espaços republicanos e democráticos não necessariamente destinados à ocupação dos tempos livres deixados pelo trabalho, mas para questionação cultural e investimento criativo, factores da espiritualidade dos povos num período de amargo materialismo económico.

r um meio de entretenimento para as famílias, mas afirmar-se enquanto arte, inconveniente e cínica como qualquer arte verdadeiramente emancipada de funcionalidades sociais que tenham o propósito do “divertimento”. São muitos os elementos orgânicos que cada um destes improvisadores/compositores introduz no agregado a que chamamos música. Se seguem uma fórmula da música de câmara (uma pequena formação de cordas de arco, com violino, violoncelo e contrabaixo, a que se acrescenta uma guitarra acústica), o certo é que a mesma não serve o lazer do rei, reflectindo antes a complexidade e as contradições dos burgos cosmopolitas contemporâneos, tendo saído do quarto do monarca para se instalar nos espaços públicos que são os teatros e os auditórios, espaços republicanos e democráticos não necessariamente destinados à ocupação dos tempos livres deixados pelo trabalho, mas para questionação cultural e investimento criativo, factores da espiritualidade dos povos num período de amargo materialismo económico.

r um meio de entretenimento para as famílias, mas afirmar-se enquanto arte, inconveniente e cínica como qualquer arte verdadeiramente emancipada de funcionalidades sociais que tenham o propósito do “divertimento”. São muitos os elementos orgânicos que cada um destes improvisadores/compositores introduz no agregado a que chamamos música. Se seguem uma fórmula da música de câmara (uma pequena formação de cordas de arco, com violino, violoncelo e contrabaixo, a que se acrescenta uma guitarra acústica), o certo é que a mesma não serve o lazer do rei, reflectindo antes a complexidade e as contradições dos burgos cosmopolitas contemporâneos, tendo saído do quarto do monarca para se instalar nos espaços públicos que são os teatros e os auditórios, espaços republicanos e democráticos não necessariamente destinados à ocupação dos tempos livres deixados pelo trabalho, mas para questionação cultural e investimento criativo, factores da espiritualidade dos povos num período de amargo materialismo económico.

r um meio de entretenimento para as famílias, mas afirmar-se enquanto arte, inconveniente e cínica como qualquer arte verdadeiramente emancipada de funcionalidades sociais que tenham o propósito do “divertimento”. São muitos os elementos orgânicos que cada um destes improvisadores/compositores introduz no agregado a que chamamos música. Se seguem uma fórmula da música de câmara (uma pequena formação de cordas de arco, com violino, violoncelo e contrabaixo, a que se acrescenta uma guitarra acústica), o certo é que a mesma não serve o lazer do rei, reflectindo antes a complexidade e as contradições dos burgos cosmopolitas contemporâneos, tendo saído do quarto do monarca para se instalar nos espaços públicos que são os teatros e os auditórios, espaços republicanos e democráticos não necessariamente destinados à ocupação dos tempos livres deixados pelo trabalho, mas para questionação cultural e investimento criativo, factores da espiritualidade dos povos num período de amargo materialismo económico.As produções do quarteto T.E.C.K. consistem em híbridos das expressões urbanas da actualidade sob forma sincrónica e diacrónica, consequência da transversalidade de culturas em meio metropolitano e do presente estádio das suas evoluções ao longo do tempo. E porque se alimentam da realidade tal como ela é, têm em conta os factores científicos no seu mapeamento de formas e de metodologias. Sharp tem, inclusive, por costume utilizar algoritmos, tal como um engenheiro o faria. “Crio composições que funcionam como organismos vivos e cujas metáforas operacionais são retiradas de processos biológicos e da matemática da teoria do caos, da geometria fractal e da linguística”, argumentou em entrevista. Daí a definição que faz da sua obra como “música ir/racional”, que nas suas palavras “está para a música como a ficção científica está para a ciência”. Se a tradição afro-americana dos blues está na origem da sua abordagem da guitarra, tal como ouvimos no seu solo acústico “Velocity of Hue”, as técnicas transformadoras que lhe aplica, bem como as coordenadas estéticas de carácter experimental que persegue, distanciam-no da identidade específica dessa tipologia musical etnicista nascida nas margens do Mississipi, o que, de resto, faz todo o sentido, na medida em que a sua cultura é outra. O mesmo tem feito com todas as linguagens que foi adoptando, como o rock, o jazz e a new music, material idiomático que transfigura e mescla no alcatrão das suas propostas pessoais.

tal como ela é, têm em conta os factores científicos no seu mapeamento de formas e de metodologias. Sharp tem, inclusive, por costume utilizar algoritmos, tal como um engenheiro o faria. “Crio composições que funcionam como organismos vivos e cujas metáforas operacionais são retiradas de processos biológicos e da matemática da teoria do caos, da geometria fractal e da linguística”, argumentou em entrevista. Daí a definição que faz da sua obra como “música ir/racional”, que nas suas palavras “está para a música como a ficção científica está para a ciência”. Se a tradição afro-americana dos blues está na origem da sua abordagem da guitarra, tal como ouvimos no seu solo acústico “Velocity of Hue”, as técnicas transformadoras que lhe aplica, bem como as coordenadas estéticas de carácter experimental que persegue, distanciam-no da identidade específica dessa tipologia musical etnicista nascida nas margens do Mississipi, o que, de resto, faz todo o sentido, na medida em que a sua cultura é outra. O mesmo tem feito com todas as linguagens que foi adoptando, como o rock, o jazz e a new music, material idiomático que transfigura e mescla no alcatrão das suas propostas pessoais.

tal como ela é, têm em conta os factores científicos no seu mapeamento de formas e de metodologias. Sharp tem, inclusive, por costume utilizar algoritmos, tal como um engenheiro o faria. “Crio composições que funcionam como organismos vivos e cujas metáforas operacionais são retiradas de processos biológicos e da matemática da teoria do caos, da geometria fractal e da linguística”, argumentou em entrevista. Daí a definição que faz da sua obra como “música ir/racional”, que nas suas palavras “está para a música como a ficção científica está para a ciência”. Se a tradição afro-americana dos blues está na origem da sua abordagem da guitarra, tal como ouvimos no seu solo acústico “Velocity of Hue”, as técnicas transformadoras que lhe aplica, bem como as coordenadas estéticas de carácter experimental que persegue, distanciam-no da identidade específica dessa tipologia musical etnicista nascida nas margens do Mississipi, o que, de resto, faz todo o sentido, na medida em que a sua cultura é outra. O mesmo tem feito com todas as linguagens que foi adoptando, como o rock, o jazz e a new music, material idiomático que transfigura e mescla no alcatrão das suas propostas pessoais.

tal como ela é, têm em conta os factores científicos no seu mapeamento de formas e de metodologias. Sharp tem, inclusive, por costume utilizar algoritmos, tal como um engenheiro o faria. “Crio composições que funcionam como organismos vivos e cujas metáforas operacionais são retiradas de processos biológicos e da matemática da teoria do caos, da geometria fractal e da linguística”, argumentou em entrevista. Daí a definição que faz da sua obra como “música ir/racional”, que nas suas palavras “está para a música como a ficção científica está para a ciência”. Se a tradição afro-americana dos blues está na origem da sua abordagem da guitarra, tal como ouvimos no seu solo acústico “Velocity of Hue”, as técnicas transformadoras que lhe aplica, bem como as coordenadas estéticas de carácter experimental que persegue, distanciam-no da identidade específica dessa tipologia musical etnicista nascida nas margens do Mississipi, o que, de resto, faz todo o sentido, na medida em que a sua cultura é outra. O mesmo tem feito com todas as linguagens que foi adoptando, como o rock, o jazz e a new music, material idiomático que transfigura e mescla no alcatrão das suas propostas pessoais.Não é outra coisa o que fazem os seus parceiros. Carlos Zíngaro tem formação clássica, e se no modo como toca ouvimos ecos de Paganini, Shostakovich e Bartók, também lá estão Ornette Coleman, John Cage e Jimi Hendrix. Para além de que o seu violino não é propriamente o tipificado, antes um sucedâneo de instrumentos de sopro como o clarinete, aplicando até a respiração articulativa destes. “Shakuhachi”, a peça em que mimetiza a sonoridade da flauta de bambu japonesa com o mesmo nome, é um bom exemplo da ambição do músico português quanto a uma metamorfoseação não só lexical como sonora do violino. Pelo seu lado, o violoncelista Tomas Ulrich situa-se entre dois mundo s, o do free jazz e o da música contemporânea herdeira de Stravinsky, dúbia condição que lhe permite a “ferocidade” já apontada pela crítica, não habituada a assistir a tal fulgor por parte de um cordofone que, regra geral, tende a tornar invisível o seu executante em contextos onde haja instrumentário mais afirmativo ou o violoncelo é obrigado a um papel passivo. Ulrich integrou o Sirius String Quartet num álbum do grupo de metal alternativo Dr. Nerve, “Ereia”, e isso já quer dizer muito. Ken Filiano é outro caso exemplar: a inovação do desempenho do contrabaixo no novo jazz faz dele uma das coqueluches da cena nova-iorquina. Uma característica do seu jogo é o regresso ao uso do arco. Encadeando harmónicos nos registos mais baixos, aplicando preparações móveis entre as cordas e recorrendo a um pedal de volume para uma melhor gestão das dinâmicas, a sua mestria é igualmente modificadora.

s, o do free jazz e o da música contemporânea herdeira de Stravinsky, dúbia condição que lhe permite a “ferocidade” já apontada pela crítica, não habituada a assistir a tal fulgor por parte de um cordofone que, regra geral, tende a tornar invisível o seu executante em contextos onde haja instrumentário mais afirmativo ou o violoncelo é obrigado a um papel passivo. Ulrich integrou o Sirius String Quartet num álbum do grupo de metal alternativo Dr. Nerve, “Ereia”, e isso já quer dizer muito. Ken Filiano é outro caso exemplar: a inovação do desempenho do contrabaixo no novo jazz faz dele uma das coqueluches da cena nova-iorquina. Uma característica do seu jogo é o regresso ao uso do arco. Encadeando harmónicos nos registos mais baixos, aplicando preparações móveis entre as cordas e recorrendo a um pedal de volume para uma melhor gestão das dinâmicas, a sua mestria é igualmente modificadora.

s, o do free jazz e o da música contemporânea herdeira de Stravinsky, dúbia condição que lhe permite a “ferocidade” já apontada pela crítica, não habituada a assistir a tal fulgor por parte de um cordofone que, regra geral, tende a tornar invisível o seu executante em contextos onde haja instrumentário mais afirmativo ou o violoncelo é obrigado a um papel passivo. Ulrich integrou o Sirius String Quartet num álbum do grupo de metal alternativo Dr. Nerve, “Ereia”, e isso já quer dizer muito. Ken Filiano é outro caso exemplar: a inovação do desempenho do contrabaixo no novo jazz faz dele uma das coqueluches da cena nova-iorquina. Uma característica do seu jogo é o regresso ao uso do arco. Encadeando harmónicos nos registos mais baixos, aplicando preparações móveis entre as cordas e recorrendo a um pedal de volume para uma melhor gestão das dinâmicas, a sua mestria é igualmente modificadora.

s, o do free jazz e o da música contemporânea herdeira de Stravinsky, dúbia condição que lhe permite a “ferocidade” já apontada pela crítica, não habituada a assistir a tal fulgor por parte de um cordofone que, regra geral, tende a tornar invisível o seu executante em contextos onde haja instrumentário mais afirmativo ou o violoncelo é obrigado a um papel passivo. Ulrich integrou o Sirius String Quartet num álbum do grupo de metal alternativo Dr. Nerve, “Ereia”, e isso já quer dizer muito. Ken Filiano é outro caso exemplar: a inovação do desempenho do contrabaixo no novo jazz faz dele uma das coqueluches da cena nova-iorquina. Uma característica do seu jogo é o regresso ao uso do arco. Encadeando harmónicos nos registos mais baixos, aplicando preparações móveis entre as cordas e recorrendo a um pedal de volume para uma melhor gestão das dinâmicas, a sua mestria é igualmente modificadora.Imaginem-nos agora a derreter na auto-estrada da música criativa e terão um vislumbre da visão de Don DeLillo entre uma bola perdida e uma entubação hospitalar, com um cogumelo de fumo a levantar-se no horizonte... As “end zones” deste mundo podem ser pontos de partida para outros caminhos. E um livro pode inspirar uma prática musical».

Rui Eduardo Paes

25.1.06

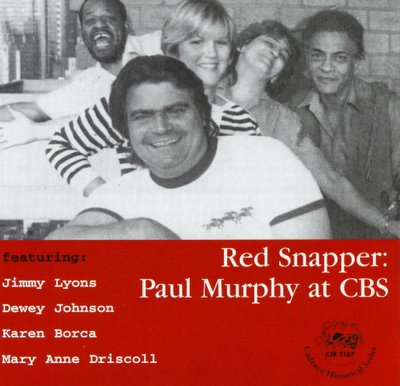

Paul Murphy (Trio Hurricane, Raphe Malik Quartet), baterista extraordinário de S. Francisco, a viver em Nova Iorque a partir dos anos 70, liderou esta sessão histórica em 1982, que se manteve inédita até 2003, altura em que foi publicada pela Cadence Jazz Records. Com Jimmy Lyons, sax alto, Dewey Johnson, trompete, Karen Borca, fagote, e Mary Anne Driscoll, piano. Red Snapper expõe 19 quadros a solo, duo, trio e em quinteto. Mais importante: constitui uma oportunidade soberana para ouvir Jimmy Lyons em duo com o último baterista que o acompanhou. Nessa medida, o disco funciona como complemento à caixa de cinco (The Box Set) que a Ayler Records dedicou ao enorme saxofonista. «The Cadence Historical Series designates recordings that have historical as well as artistic significance and have previously never been commercial available», pode ler-se na contracapa do CD. As notas de Mary Anne Driscoll contextualizam a sessão, obrigatória para os que militantemente professem o Murphysmo-Lyonismo.

"(...) Amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico (...) El verso ha de ser como una espada reluciente, que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo, y al envainarla en el sol, se rompe en alas (...). Amo las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque pueda parecer brutal." - José Martí (1853-1895), Versos Libres.

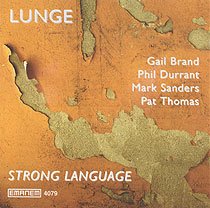

Strong Language é um discaço! Lunge, o quarteto, nasceu na sequência da participação dos seus membros na digressão que Butch Morris realizou em Londres em 1997, a London Skycraper Tour. Gail Brand, trombone, chefia o mesmo quarteto que gravou Brace & Framed para a Acta. Phil Durrant, electrónica e violino, Pat Thomas, electrónica e piano, e Mark Sanders, percussão. Improvisação electroacústica da escola britânica, que explora intensamente as possibilidades tímbricas dos instrumentos acústicos, combinando-os com as texturas suaves e discretas da electrónica. A música foi gravada em concerto no Bimhuis de Amesterdão, em 2002, no âmbito do dOek Festival #2. Para completar o disco, o produtor Martin Davidon acrescentou duas outras peças gravadas no Gateway Studio, em Londres, dois anos antes.

Abre-se a sessão com Planarchy. Em bom passo, Gail and the boys estabelecem desde o início o paradigma sonoro para o tempo e o modo que se vai seguir: imprevisíveis cruzamentos instrumentais, desdobramentos em ligações laterais e diagonais que disparam em todas as direcções, trombone/percussão, electrónica/percussão, electrónica/trombone, violino/piano… .

Sons microscópicos misturam-se sem pré-aviso, mutações orgânicas sucedem-se de modo imprevisto.

Rough With the Smooth desenvolve-se no tom soturno que mais adiante se irá encontrar em Rothko. Acentua-se a contemplação introspectiva com os sons graves do trombone, sobrepostos ao contínuo fervilhar de partículas sonoras em lume brando. Um ouvido treinado e atento ao detalhe beneficiará ainda mais com audições sucessivas deste tema, um dos melhores da sequência.

White Writeable Area começa com sinais esparsos de electrónica, pontuados pela subtil assimetria rítmica das escovas de Sanders. Pequenas bolhas de ruído electrónico enchem e rebentam como acidentes na paisagem que se vai progressivamente adensando. Violino e piano percutem repetida e desencontradamente, gerando o ambiente dramático ideal para se ouvir a lassidão fibrosa do trombone, que corta a bruma e soa quente por cima da base electrónica.

No Filters, sendo curta (4'10), é a peça mais vivaz do conjunto. E também a que mais se aproxima do jazz. Gail Brand toca um conjunto de frases melódicas num estilo próximo do George Lewis. Pat Thomas, sublinha algumas passagens ao piano. Sanders, frenético, inventa o seu próprio swing, e Phil Durrant preenche boa parte dos espaços deixados em branco com pinceladas de electrónica low-fi, que por vezes lembram as vocalizações de Phil Minton.

Virada a página do concerto de Amesterdão, Mull it Over, primeiro dos temas de estúdio, sendo anterior em data à sessão holandesa, evidencia o mesmo tipo de estratégia. Gail Brand usa agora a surdina e uma série de utensílios e técnicas de modelação sonora, aqui mais próxima da estética de Paul Rutherford. Em fundo evolui a bug music do trio Durrant/Thomas/Sanders. Vejo Gail sentada à sombra de uma árvore carregada de pássaros, cigarras e outros insectos, improvisando no trombone ao entardecer de um dia de verão.

Rothko, a fechar a sessão, inicia-se com Sanders e Durrant em primeiro plano, a arranhar pratos e cordas. Soam ecos de trombone, primeiro ao longe, depois mais próximo da boca de cena, invertendo-se as posições relativas entre voz principal e trio. Sobre o cenário desce o tom de melancolia outonal com que se conclui a jornada.

Lunge - Strong Language (Emanem)

24.1.06

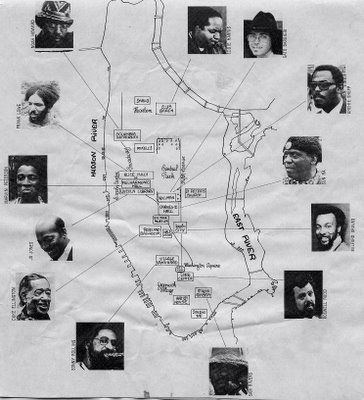

Conhecido "comic" sobre Sun Ra da autoria de Ed Pinsent, a partir da história contada pela escritora e fotógrafa inglesa Valerie Wilmer no livro "As Serious as Your Life", de 1977 (clicando, o boneco aumenta).

A propósito, bem fez Rui Neves em recordar-me as aparições de Sun Ra em Portugal (Vilar de Mouros, na edição de 1982 do Festival, e Lisboa, no "Jazz em Agosto" de 1985), a que esteve ligado, como detalhadamente consta da página de Artur Miguel Dias. Portugal was the Place.

Entretanto, a Margarida escreveu-me um mail simpático, em que informa ser eu "por demais responsável pela [sua] paixão crescente pelo trabalho de SUN RA, que [ouve] em loop há semanas, sempre acompanhada das perspicazes dissertações do [meu] blog". E termina: "Obrigada por nos dar o seu contributo, deveras multifacetado, sobre o melhor do jazz e música improvisada que se faz por cá e além-mar ;)".

Nada a agradecer. Tem toda a razão ;-)

Abrem-se de par em par as portas do Jazz e Arredores para o grito d'alma de Miguel Martins, conhecido empresário da noite lisboeta, dos mais competentes e, mesmo assim, daqueles que fazem começar os concertos a desoras, esquecido de que há quem moureje, voluntariamente ou não, às 8 e às 9 da manhã seguinte (parece impossível mas é verdade!).

Caros Eleitores e Abstencionistas,

É com a voz embargada pela comoção que venho, por este meio, anunciar a realização de um estrondoso concerto no Luso Café, na próxima 5ª Feira, 26/01 (dia de anos do meu irmão), pelas 23h. A saber:

- Guilherme Rodrigues (trompete);

- Alípio Carvalho (saxofone);

- Hugo Martins (guitarra);

- Hernâni Faustino (contrabaixo);

- José Oliveira (percussões).

Convirá, porventura, lembrar que Guilherme Rodrigues é o testa-de-ferro do Professor Cavaco para fraudes eleitorais na Florida e em Pinhão, que Alípio Carvalho, apesar de brasileiro, revolucionou o toureio apeado, uma célebre tarde na Monumental de Samora Correia, que Hugo Martins está confirmadíssimo na terceira edição da Primeira Companhia, que Hernâni Faustino, após quase duas décadas de perdição, deixou, finalmente, as drogas duras, e que José Oliveira foi o responsável pelo auspicioso enlace entre Teresa Guilherme com Henrique Dias.

Apareçam!

Miguel Martins

- Guilherme Rodrigues (trompete);

- Alípio Carvalho (saxofone);

- Hugo Martins (guitarra);

- Hernâni Faustino (contrabaixo);

- José Oliveira (percussões).

Convirá, porventura, lembrar que Guilherme Rodrigues é o testa-de-ferro do Professor Cavaco para fraudes eleitorais na Florida e em Pinhão, que Alípio Carvalho, apesar de brasileiro, revolucionou o toureio apeado, uma célebre tarde na Monumental de Samora Correia, que Hugo Martins está confirmadíssimo na terceira edição da Primeira Companhia, que Hernâni Faustino, após quase duas décadas de perdição, deixou, finalmente, as drogas duras, e que José Oliveira foi o responsável pelo auspicioso enlace entre Teresa Guilherme com Henrique Dias.

Apareçam!

Miguel Martins

(Nota da redacção: o cartaz do evento supra, da autoria do célebre Travassos, já tem a data devidamente acertada).

Declaro-me fervoroso apreciador sem reservas de European Echoes, disco da orquestra dirigida por Manfred Schoof, oportunamente reeditado pela Atavistic/Unheard Music Series. Em 1969, a nata da improvisação livre europeia pedalava com uma energia avassaladora, que chega aos nossos dias em boas condições de envelhecimento e preservação das propriedades encantatórias. Do quinteto original de Schoof entraram na festa, além do trompetista, Gerd Dudek, Buschi Niebergall e Alex von Schlippenbach; do trio de Peter Brötzmann, o próprio, Han Bennink e Fred Van Hove; dos grupos associados a Pierre Favre, Arjen Gorter, Peter Kowald e Irène Schweizer; do Reino Unido, Evan Parker, Paul Rutherford e Derek Bailey; de Itália Enrico Rava; da Dinamarca, Hugh Steinmetz. Um total de 16 elementos. Três trompetes, três pianos (!), três saxofones, três contrabaixos, duas baterias, trombone e guitarra. Da digressão europeia resultou uma bobine para transmissão radiofónica, que veio a dar origem à edição inaugural da editora alemã Free Music Production, mais conhecida pela sigla FMP. Um vintage explosivo e devastador, susceptível de fazer as delícias dos fans de jazz, improv, noise, experimental e enfim, de música, além de constituir um documento importante para compreender a transição do free jazz tal qual se fazia na América, para a free music europeia, que atesta a correspondente aquisição de identidade e estatuto próprios.

23.1.06

The Space Between with Barre Phillips, edição da 482 Music. Não foi por falta de aviso que passei ao lado deste disco do trio The Space Between. Mas foi preciso encontrá-lo em saldo para me acercar da peça com a atenção devida e acabar por a incluir no rol de aquisições.

O trio The Space Between formou-se em 1996, quando a canadiana pianista Dana Reason e o norte-americano Philip Gelb, a residir em S. Francisco, convidaram a pedagoga, compositora e improvisadora Pauline Oliveros para um concerto naquela cidade.

Do encontro nasceu uma combinação instrumental fora do comum: shakuhachi (flauta de origem japonesa), piano e acordeão. Desde o início, o trio apostou sobretudo na exploração da riqueza tímbrica e textural das suas composições instantâneas, pondo de lado noções comuns de ritmo, harmonia e melodia, estratégia que tiveram oportunidade de aprofundar em sessões gravadas com os contrabaixistas Matthew Sperry (1999 e 2002) e Joëlle Léandre (2002).

Em 1998 o trio tinha convidado o contrabaixista norte-americano radicado em França, Barre Phillips (muito conhecido pelas suas gravações para a ECM) para dois concertos em Berkeley/California, no Center for New Music and Audio Technologies. Foram esses concertos que deram origem à gravação de with Barre Phillips, apenas publicado em 2001 pela 482 Music.

Música sossegada, microscópica, de movimentação lenta, com tempo e espaço para ouvir a tensão em que nasce o silêncio, atravessado pelos intrigantes sons espectrais do acordeão, sabiamente combinados com a espiritualidade oriental do shakuhachi, o piano mutante de Dana Reason e as erupções assimétricas do contrabaixo. Barre Phillips partilha a direcção dos acontecimentos com Pauline Oliveros (a veterania a definir o curso da coisas) num disco belíssimo e multiforme que não é jazz nem free improv no sentido europeu do termo. É outra coisa. Só ouvindo. E em concentração total, de preferência.

Fac-símile do cartaz que anuncia a estreia absoluta do novo quinteto-maravilha denominado G. Free Unit. Será no Luso Café, ao Bairro Alto, a 26 de Janeiro próximo (e não de Fevereiro, como o jovem Travassos escreveu no boneco). É já na quinta-feira, pelo que é bom ir-se a gente mentalizando para o momento do impacto. Há-de ser tal que não deixará ninguém indiferente. Quase posso garantir. Guilherme Rodrigues, Alípio Carvalho Neto, Hugo Martins, Hernâni Faustino e José Oliveira em propósitos de improvisação livre. Às 23h00.

A hora tardia é que é uma pecha, mas que se há-de fazer?! Os programadores de música devem pensar que ninguém trabalha de dia nesta terra (provavelmente têm razão...) ou que toda a gente mora em Lisboa, e vai daí organizam as sessões para começar às 11/meia-noite. É bem capaz de terminar antes das duas. Já não é mau.

Acabo de ler a interessante entrevista (não editada) que Noah Howard deu a Phil Freeman, publicada na Wire de Janeiro (n.º 263). Noah Howard, saxofonista alto nascido em 1943 em New Orleans, tocou com muita gente importante no jazz americano, sobretudo da menos considerada pelos media. Marcadamente pós-ornettiano no estilo, Howard estudou com Sonny Simmons e tocou com o reverendo Frank Wright, o saxofonista tenor Frank Lowe, Sun Ra, Alice Coltrane, Milford Graves, Bobby Few, Bobby Kapp, Wilber Morris, Art Taylor. Homem que veio do gospel e dos blues, Howard processou uma enorme variedade de influências. Gravou para a ESP-Disk em 1966. Viveu muitos anos em Paris, Berlim e Bruxelas, integrando a vaga de expatriados que nos anos 60 e 70 demandaram terras europeias à procura de melhores oportunidades de vida e de criação musical.

21.1.06

As aparições de Sun Ra no Ann Arbor Blues & Jazz Festival, nos anos 70, deram origem a três discos que a Total Energy Records editou em cd e lp: Life is Splendid (1972), Outer Space Employment Agency (1973) e It is Forbidden (1974). Sun Ra e a Arkestra em excelente forma. Produção de John Sinclair.

20.1.06

A partir de hoje, 20 de Janeiro, e até sexta, em homenagem a Derek Bailey, recentemente desaparecido, o "Jazz on 3", da BBC Radio 3, além de música gravada em estúdio e editada em disco, vai transmitir em webcast duas gravações ao vivo do finado guitarrista britânico. Uma, da Music Improvisation Company, em 1970, com o saxofonista Evan Parker, o percussionista Jamie Muir e o electronicista Huw Davies; e outra gravada em 2000 no Tonic de Nova Iorque, em dois duetos: um com Alex Ward, clarinete, e outro com Susie Ibarra, percussão. Alinhamento completo.

Original 3" Reel TAPS boxes from 1973

Original 3" Reel TAPS boxes from 1973

Diz Leo Feigin:

«Recorded in 1973, when Sun Ra and the Arkestra was going through a very creative period in their music, this double CD is just the first volume from the Sun Ra Waitawhile archives. The line-up of the Arkestra counts 25 musicians including Sun Ra and for once we are not going to hear some critical remarks about the poor sound because the quality of the recording is superb. The length of the recording is almost two hours and the Arkestra plays original Sun Ra compositions and untitled improvisations, one of which is almost 30 minutes long. A must for any Sun Ra fan».

Acredito piamente.

Em 2003 deu-se o desejado regresso de Ivo Perelman aos discos, ele que tinha anunciado que se iria afastar da música para se dedicar a tempo inteiro à pintura, reproduzida no interior do folheto do disco, à razão de um quadro por cada peça da suite em 7 partes. E em que forma voltou o saxofonista brasileiro há mais de 20 anos a viver em Nova Iorque! O som de Perelman não perdeu um grama de peso. E parece ter ganho em bravura, pulmão, velocidade e expressividade, na exploração de movimentos e nuances de raiva e doçura, revoadas de cores, formas e texturas, como no acrílico sobre tela. Dir-se-ia que a plasticidade do som de Perelman é o correlativo da sua pintura.

Para Suite for Helen F. (Boxholder Records, 2003), que homenageia a pintora expressionista abstracta norte-americana Helen Frankenthaler, Perelman adoptou o formato de double trio, com os bateristas Gerry Hemingway e Jay Rosen, e os contrabaixistas Mark Dresser e Dominic Duval, repartidos por ambos os canais aos pares, Duval-Rosen (os homens do Trio X, de Joe McPhee) à esquerda, e Dresser-Hemingway (dupla rítmica de Anthony Braxton, no quarteto com a pianista Marilyn Crispell), à direita, embora não seja fácil perceber quem toca em cada um dos lados. Um disco colossal e tormentoso, como seria de esperar. A evitar por quem só se satisfaça com as assobiáveis melodias de sempre.

19.1.06

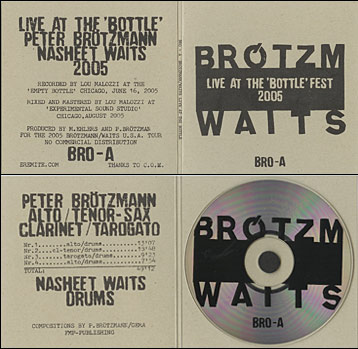

Peter Brötzmann & Nasheet Waits

Live at The 'Bottle' Fest 2005, Chicago

«brö-A is the first release in the c/d format on brötzmann's private 'brö' imprint. produced in an edition of 400 copies to sell exclusively at concerts on the fall 2005 u.s.a. tour by brötzmann/waits, the disc is available here at eremite.com while supplies last. the package consists of a heavyweight cardstock gatefold-style sleeve (re-cycled paper), artwork by brötzmann, with the c/d mounted on a foam "hub" on the right inside panel. a handsome & unusual piece, & the music is a strictly killer representation of the brötzmann/waits dialectic».

Live at The 'Bottle' Fest 2005, Chicago

«brö-A is the first release in the c/d format on brötzmann's private 'brö' imprint. produced in an edition of 400 copies to sell exclusively at concerts on the fall 2005 u.s.a. tour by brötzmann/waits, the disc is available here at eremite.com while supplies last. the package consists of a heavyweight cardstock gatefold-style sleeve (re-cycled paper), artwork by brötzmann, with the c/d mounted on a foam "hub" on the right inside panel. a handsome & unusual piece, & the music is a strictly killer representation of the brötzmann/waits dialectic».

Edição da Brö, distribuída pela Eremite.

Voilá a capa do mais recente número (16, acabado de sair) da revista espanhola ORO MOLIDO, editada em Madrid por Chema Chacón. A publicação trata essencialmente de "música difícil", para usar a expressão irónica tão cara ao editor (hola patrón!), e de outra que, não colocando tantas dificuldades, propõe desafios interessantes às mentes curiosas e aos corações apaixonados (esta é de Leo Feigin). Cá da terrinha colaboram regularmente o Rui Eduardo Paes et moi.

18.1.06